Страница 2 из 3

Каждый период характеризуется своими культурными особенностями, памятниками, инвентарём. Как раз по этим признакам и удаётся выделить мезолит , в XX-VI тысячелетии до н.э. пришедший на смену эпохе палеолита. На этот отрезок истории приходится 3 климатических фазы послеледникового периода:

- пребореал - от 8,3 до 7,5 тыс. лет до н.э.;

- бореал - 7,5 тыс. лет до н.э.;

- атлантикум - 6-5,5 тыс. лет до н.э.

В периодизации каменного века артефакты того времени занимают место азильской и тарденуазской культур - наиболее поздних стадий каменного века.

Особенности природного окружения

Первые шаги мезолита совпадают с кардинальными изменениями в климате и потеплением, наступившим 13 тыс. лет назад. Но побочным явлением таяния ледников является высвобождение воды в огромных количествах, что не могло не сказаться на конфигурации рельефа местности. На это время приходится наибольший уровень Мирового океана, а в частности, Каспийского, Чёрного и Балтийского моря. Притом, моря и реки постепенно принимают очертания, свойственные нашему времени.

Изменения коснулись и природных зон, что проявилось появлением тундры в северных широтах, а с приближением к югу - хвойных и широколиственных лесов. Изменение климата, растянувшееся на века, отразилось на карте мира увеличением зон хвойных и берёзовых лесов, оттесняющих тундры всё дальше к Ледовитому океану. Преображаются, в период мезолита , и холодные степные пространства, одевающиеся в пышное убранство буйной растительности. В наше время приходится только догадываться, как выглядели теперешние пустыни, когда не испытывали недостатка в воде, такой необходимой для развития флоры и фауны?

Эпохе мезолит свойственны не только изменения в мире растительности. Перемены коснулись и популяций животных, так как исчезновение мамонтов, шерстистых носорогов и овцебыков началось ещё во времена палеолита, а стабильность потепления послужила миграции северных оленей и песцов в зону тайги и тундры.

Но опустевшее место в мире животных заняли обитатели лесов: благородные олени, лоси, бурые медведи, волки, кабаны, бобры. Степи заселили сайгаки, дикие ослы, лошади, хуры. Кроме того, появились новые популяции птиц, в том числе водоплавающих, как и рыб, морских животных и моллюсков. С изменениями климата, с миграциями животных и появлением новых источников питания, связано расселение человека по планете.

Хозяйство, быт, образ жизни мезолита

Холода, уступившие место умеренному и тёплому климату, послужили причиной активного заселения самых разных природных зон, ставших благоприятными для выживания и развития человеческого общества. Но особенности освоения разных территорий связаны с их географией и климатическими отличиями. К примеру: люди из степных и лесостепных регионов, отдают предпочтением собирательству и делают первые шаги в сторону производящих форм хозяйствования. Подтверждением последнего служит история земель Северной Африки, Иранского нагорья и Переднего Востока, прошедших мезолит за 2-3 тысячелетия. Зародившиеся здесь новые идеи, дают толчок развития и соседним территориям. А вот в лесостепных зонах долго сохранялись традиционные представления об охоте, рыболовстве и собирательстве.

Обогащение растительного и животного мира теплолюбивыми видами, не только давало новые источники продуктов питания, но и требовало развития новых форм хозяйствования и культуры. В это время, когда уже нет больших стад крупных копытных, загонная охота теряет свой смысл. Выбор способов охоты теперь зависит от необходимости иметь дело с более мелкими, но подвижными обитателями лесов. О том, что себе в помощь жители мезолита использовали приручённых собак, говорят их кости, найденные в местах обитания человека.

Чтобы прокормить сородичей, охотники пользовались метательным оружием. Взамен дротикам и копьям, люди мезолита вооружаются луками и стрелами, а также выходят на промысел небольшими группами. Судя по находкам, заполучить добычу помогало владение орудиями с наконечниками всевозможных форм из разных материалов. Луки длиной в 1 м, найденные при раскопках, представляли собой достаточно мощное оружие.

Увеличение числа водоёмов не могло не привести к развитию рыболовного промысла. Свидетельством данного явления служат крючки, гарпуны и остроги, найденные при раскопках. Кроме того, свойственный периоду палеолита прямой крючок, заменяют изогнутым. В качестве наконечников для острог использовались хорошо заострённые изделия из кости плоского вида, но с мелкими зубчиками по одной стороне. Помимо костного материала, широко использовалась древесина и камень. Уже, в период мезолита, человеку известны остроги составного типа, зубцы которых играли роль вкладышей.

Но в связи с ростом населения, гарпун и удочка не могли полностью прокормить человека. И тогда появляются рыболовные сети из растительных волокон, благодаря которым удаётся выловить нужное количество рыбы. О том, что на этих снастях присутствовали поплавки из сосновой и берёзовой коры, как и грузила из камня, а длина нередко достигала 25 м, говорят археологические находки, вот как в торфяниках Скандинавии. Также есть подтверждение использования людьми эпохи мезолита верш, заборов и прочих ловушек для рыбы.

Освоению водных ресурсов способствовало и появление лодок: долблёнок из цельного ствола дерева и каркасных каноэ, обтянутых шкурами, берестой и выделанной кожей. С наступлением зимы, когда передвижение усложнялось снегом, наши предки пользовались санями и лыжами. Сани мезолита практически не отличались от современных вариантов, а вот лыжи весьма разнообразны: помимо обычных, археологами найдены широкие и круглые снегоступы из обода с сеткой внутри. Такими изделиями по сей день пользуются охотники лесных зон. Понятно, что изготовление таких приспособлений не могло обходиться без целого ряда орудий труда для деревообработки.

В связи с изменениями способов, служащих обеспечению человека необходимыми ресурсами для выживания, не мог не быть изменённым и весь уклад жизни. Вполне естественным, в период мезолита, был подвижный способ существования небольших групп людей, промышлявших охотой и рыбной ловлей. Об этом говорит небольшой размер площадей стоянок и тонкий культурный слой, сохранивший следы недолговечных жилищ, скорее напоминающих шалаши. Притом, подобный инвентарь и особенности обустройства стоянок повторяются на определённых территориях.

Мезолит характеризуется и своими методами сооружения жилищ. В этот период часто встречаются постройки достаточно больших размеров, зачастую несколько углублённые в землю. Поскольку постройки скорее имели вид шалашей, то естественно, что строительным материалом преимущественно служила древесина. Тем не менее, люди не отказываются от использования пещер и гротов, а в южных регионах - навесов и лёгких сооружений наземного типа.

Орудия труда и технические приспособления эпохи мезолит

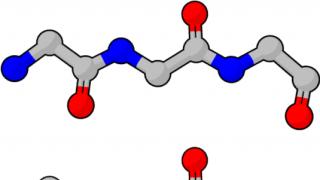

Обработка камня в период мезолита отличается развитием призматической техники раскалывания и умелым использованием тончайших пластинок (длинных и узких) с правильной геометрией. Перемена способов охоты повлекла и потребность в наконечниках для стрел, дротиках, ножах и прочих орудиях с лезвиями в виде пластинок-вкладышей, что удавалось получить методом призматического нуклеуса. Форма изделий и вторичная обработка вытекала из традиционных методов каждой местности. К примеру: на юге предпочитали кремневые изделия полученные способом ретуши (геометрические микролиты), что позволяло придавать лезвиям любую форму, в том числе шипов и зубцов.

С целью обработки дерева, в ходу были рубящие и тешущие орудия типа долот, топоров, тёсел, стругов, что было незаменимо в строительстве жилищ, сооружение лодок, саней, лыж, посуды, ловушек для охоты. С практикой обработки земли, растёт востребованность мотыг и кайл из камня, форма которых впоследствии возродилась в металле. Изготовления охотничьих и рыболовных орудий также требовало мастерства обработки костей и рога (наконечники стрел, остроги, гарпуны, рыболовные крючки).

Рис. 1 - Костяные и деревянные изделия мезолита. Костяные изделия: 1 - кинжал; 3-6 - стрелы; 11, 12 - гарпуны; 13 - струг. Деревянные изделия: 2 - лук; 7 - гарпун; 8, 10 - наконечники стрел; 9 - топор с муфтой из соснового корня

В эпоху мезолита свою роль сыграли шилья и иглы для шитья, украшения и прочие предметы мелкой пластики. Материалом для одежды и обуви служил мех и кожа. Посуду обычно изготавливали из дерева, бересты и прочих материалов растительного происхождения.

Их техник, применяемых в изготовлении орудий труда, практиковалось сверление, пиление, шлифование и полирование, что давало возможность успешной работы с материалами, различными по твёрдости и типу строения. Благодаря шлифованию, в жизнь человека вошли эффективные топоры, тесла, кайла и ножи. Из нешлифованных топоров в ходу были лишь кремневые, обсидиановые и кварцитовые.

Рис. 2 - Изделия из камня эпохи мезолита: 1,2 - нуклеусы (призматический, карандашевидный); 3, 4 - скребки; 5, 6 - резцы; 7 - острие; 8, 9 - перфораторы (сверло, проколка); 10-15 - негеометрические микролиты (пластинки с ретушированным концом, с притупленным краем, острия); 16-25- геометрические микролиты (сегменты, четырехугольники, треугольники, трапеции); 26, 27 - рубящие орудия (топоры); 28-33 - наконечники стрел

Нюансы духовной жизни периода мезолит

Тяготение человека к изобразительному искусству, в эпоху мезолита проявилось наскальными изображениями, мелкой пластикой и прикладным искусством, пережившим качественные изменения. К примеру: яркая реалистичность изображений палеолита уступает место графическому стилю, когда образ живого существа, скорее служит знаком или символом. А в плане украшения предметов быта, наблюдается усложнение орнаментов.

Наскальные рисунки представляют собой целый рассказ об охоте или военном столкновении, где есть место сюжету, переполненному эмоций и динамичности. Мезолит характеризуется большим количеством изображений людей с луками и копьями. Стилистические черты характерны и мелкой пластике, проявляющиеся упрощённостью, схематизмом, знаковостью. В качестве материала для изготовления использовалась кость, галька, дерево, рыбий зуб и янтарь. Прикладному искусству служили орнаменты из линий, штрихов, зигзагов и сетки, украшавшие охотничье оружие и предметы быта.

Рис. 3 - Сцена охоты на наскальном изображении эпохи мезолит

О представлениях предков относительно перехода в иной мир, говорят способы погребения в грунтовую яму и засыпание охрой, как и наличие оружия, инструментов, предметов быта, подвесок и ожерелий из зубов. Нередко рядом со скелетом находили останки собак. Есть много подтверждений культа животных жителей эпохи мезолита. Умерший человек чаще всего лежал на боку с согнутыми ногами и руками за головой и направлением головы на восток.

В эпоху мезолита человек осваивает земледелие, скотоводство, селекцию и полностью меняет уклад жизни.

Эпоху каменного века между палеолитом и неолитом иногда называют эпипалеолитом, средним каменным веком, голоценовым палеолитом, но чаще всего - мезолитом. Археологические культуры и памятники мезолита относятся большинством исследователей к трем климатическим фазам послеледникового времени: пребореалу - от 8,3 до 7,5/7 тыс. лет до н.э., бореалу - 7,5/7-6 тыс. лет до н.э. и началу атлантического периода (атлантикума) - 6-5,5 тыс. лет до н.э. Практически все исследователи соотносят мезолит с периодом от XX до VI, а в некоторых районах и до V тысячелетия до н.э.

История выделения эпохи мезолита непроста. Ученые вплоть до начала XX в. полагали, что в Европе между эпохами палеолита и неолита длительное время существовали значительные по площади незаселенные территории. Лишь в последней четверти XIX в. были открыты памятники, культурные слои которых перекрывали палеолитические, но были отличными от них по характеру и содержащемуся инвентарю. Это побудило археологов к выделению азильской и тарденуазской культур (пещеры Мас-де-Азиль и Тарденуаз во Франции), которые через некоторое время заняли свое место в общей периодизации каменного века, например в периодизации Мортилье. Азильская и тарденуазская эпохи выделялись для территории Европы как наиболее поздние стадии древнего каменного века, однако дискуссия об их отличительных особенностях продолжалась.

В 1928 г. украинский ученый М.Я. Рудинский впервые в отечественной литературе ввел термин «мезолит» и высказал предположение о существовании особого мезолитического, периода каменного века. В 30-х гг. известный английский археолог Д.Г.Д. Кларк обосновал выделение мезолита как отдельного большого периода. Крупный отечественный археолог М. В. Воеводский был первым, кто выделил и описал разнообразный мир мезолитических культур Восточной Европы. Дальнейшие исследования отечественных археологов расширили и углубили предложенные им положения.

Природные условия и расселение человека

Предпосылки перехода от палеолита к мезолиту определялись глобальными климатическими изменениями. Приблизительно 13 тыс. лет тому назад (11 тыс. лет до н.э.) начинается глобальное послеледниковое потепление. Эпоха плейстоцена сменяется эпохой голоцена. Территория Европы постепенно освобождалась от ледниковых покровов, огромные массы воды, образовывавшиеся при таянии ледника, изменяли очертания и характер древнего рельефа. Уровень воды в Мировом океане, а особенно в Каспийском, Черном и Балтийском морях, значительно поднялся, и к IX-VIII тыс. до н.э. достиг наивысшего уровня за всю историю этих водоемов. Постепенно формировались близкие к современным очертания морей и русел рек. Этот процесс, начавшийся на рубеже плейстоцена и голоцена, был очень длительным и завершился не ранее V тысячелетия до н.э., в эпоху неолита.

В послеледниковое время произошли серьезные изменения всего природного комплекса. На занятых ранее ледниковым щитом областях сформировались новые природные зоны: самые северные области занимали тундры, чуть южнее - значительные территории покрылись хвойными, а еще южнее - широколиственными лесами. В пребореале (7,5-7 тыс. лет до н.э.) потепление было столь стабильным, что произошло сокращение тундр и продвижение к северу березовых, сосновых и еловых лесов, которые почти повсеместно достигли побережья Ледовитого океана.

Холодные степные пространства на юге Русской равнины меняют свой растительный покров на более пышный и теплолюбивый, области, известные впоследствии как пустыни, были обводнены и покрыты богатой растительностью.

Изменение растительности непосредственно отразилось на развитии животного мира. Еще в конце палеолита начали вымирать мамонт, шерстистый носорог и овцебык. Такие холодолюбивые животные, как северный олень и песец, отступили далеко на север и широко размножились в тундровой и таежной зонах. Последние представители мамонтовой фауны доживали свой век в приполярных широтах Сибири. Находки костей мамонта из Берелехского местонахождения у р. Индигирки и на Новосибирских

островах показывают уменьшение размеров животных, что, как правило является признаком вымирания популяции. Потепление климата, гнавшее мамонтов на север, а с другой стороны - повышение уровня серных морей, теснившее мамонтов на юг, резко сократили пригодную для их жизни территорию. К началу VI тысячелетия до н.э. одна из последних популяций мамонтов сохранилась лишь на острове Врангеля в Чукотском море, где, по последним сведениям, они просуществовали до IV тысячелетия до н.э.

Место вымерших представителей плейстоценовой фауны заняли современные виды животных: в лесах - благородный олень, лось, бурый медведь, волк, кабан, бобр; в степной зоне - сайга, дикий осел, лошадь, хур. Значительно увеличилось количество птиц, особенно водоплавающих, рыбы, морского зверя и прибрежных съедобных моллюсков.

В позднеледниковое время происходит заселение человеком лесной зоны европейской части России. На территории, освобождающиеся от ледяного покрова, вслед за представителями холодолюбивой фауны на север двинулись люди. В течение относительно краткого промежутка времени люди достигли берегов формировавшегося тогда Балтийского моря, верховьев Днепра и Волги. В эту эпоху происходит заселение человеком арктического побережья Кольского полуострова, Заполярья и Дальнего Востока.

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ

Изменения природной среды привели к изменению образа жизни мезолитического населения. В течение всего нескольких тысячелетий первобытные обитатели территории почти всей Европы, долгое время жившие в относительно холодных условиях, превратились в жителей умеренных или теплых климатических зон, с иным растительным и животным миром. То же самое можно сказать и об остальных регионах, так как в это время человек освоил все без исключения природные зоны. Из-за появления резких природных различий между отдельными географическими районами и климатическими зонами именно в мезолите формируются специфические особенности освоения человеком того или иного региона, которые прослеживаются на протяжении всей последующей истории. Так, в южной зоне - зоне лесостепей и богатых растительностью степей - с самого начала преобладает интенсивное собирательство, что достаточно быстро приводит к переходу к производящим формам хозяйства. В районах Северной Африки, на Переднем Востоке и на севере Иранского нагорья - на территории так называемых «земель плодородного полумесяца» - период мезолита был очень коротким и переход к неолиту совершился быстро, в течение 2-3 тысяч лет. Передний Восток стал на долгое время «генератором» новых идей и регионом, откуда мигрировавшее население несло новые культурные традиции на соседние территории. Напротив, лесная зона на очень долгое время остается традиционным миром охотников-рыболовов-собирателей.

Распространение лесных и степных видов животных, появление большого количества водоплавающей птицы, рыбы и моллюсков, широкое распространение более теплолюбивых видов растительности - все это предоставляло много новых пищевых ресурсов мезолитическим охотникам, рыболовам, собирателям и соответственно требовало выработки новых форм культурно-хозяйственной адаптации.

С исчезновением крупных стадных животных и открытых ландшафтов теряет свое значение загонная охота. Более мелкие и подвижные виды животных, обитающие в лесной зоне, заставляют человека изменить традиционный для палеолита способ охоты. На промысел выходят теперь небольшие группы охотников, вооруженные луком и стрелами, которые появились уже в конце палеолитической эпохи. Вероятно, на охоте использовали и первое одомашненное животное - собаку. Ее кости найдены на мезолитических стоянках Крыма и Сибири, Переднего Востока.

Охота могла быть успешной только с использованием метательного оружия. В палеолите это были копья и дротики, что было очень удобно в открытых степных и тундровых ландшафтах. В мезолите повсеместно распространяется более действенное оружие - лук и стрелы. Оно позволяло охотиться как на крупных, так и более мелких одиночных животных и на птиц. О распространении этого оружия говорят многочисленные находки наконечников стрел, разнообразных по форме и сделанных из различных материалов. Луки, найденные в мезолитических погребениях Сибири, были длиной около 1 м, они производят впечатление мощного оружия. О том, что луки почитались их древними хозяевами, говорит то, что они были украшены просверленными клыками животных.

Так как водных пространств в окружающей природе стало очень много, а стадных копытных животных значительно меньше, в мезолите резко возрастает роль рыболовства. Это подтверждают находки многочисленных орудий для рыбной ловли: крючков, гарпунов, острог. В это время появляется изогнутый рыболовный крючок (прямой существовал еще в палеолите). Тогда же широко распространяются наконечники для острог, которые представляли собой плоские костяные изделия с мелкими зубцами на одной стороне, тонкие, хорошо заостренные. Такие изделия известны на стоянке Кунда и многих других. Остроги делали не только из кости - в ход шли дерево и камень, известны и составные остроги, где зубцы были вкладышевыми.

Наиболее важным достижением в рыболовстве было применение сетей. Ни гарпун, ни удочка не могли обеспечить достаточного количества добычи. На прибалтийских мезолитических стоянках нередки находки остатков рыболовных сетей с поплавками из сосновой и березовой коры и каменными грузилами. В торфяниках Скандинавии известны находки фрагментов рыболовных сетей длиной более 25 м, которые, как правило, плелись из растительных волокон. Кроме того, использовались различные ловушки типа верш и заборов, остатки которых также найдены в торфяниковых толщах мезолитического времени.

Освоение водных пространств вызвало появление лодок. Это были лодки-долбленки из цельного ствола, а также каркасные лодки типа каноэ (каркас их делался из дерева и обтягивался шкурами, кожей, берестой) В зимнее время были нужны другие средства передвижения - сани и лыжи. Судя по находкам в торфяниках, сани напоминали современные, а лыжи были весьма разнообразны: среди них встречены обычные, а также широкие или круглые лыжи-снегоступы (представляющие собой обод с сеткой внутри), известные у всех охотников лесной зоны до наших дней. Понятно, что изготовление всех этих предметов требовало использования разнообразных орудий для деревообработки.

Новые способы добычи необходимых для жизни ресурсов вызывали новый уклад жизни - для мезолитического времени, как правило, характерны небольшие по площади стоянки с тонким культурным слоем и следами относительно кратковременных жилых сооружений типа шалашей. Это отражает появление небольших групп охотников и рыболовов, живших довольно подвижно. Много таких стоянок со сходным инвентарем встречается на определенных территориях, что позволяет выделять отдельные археологические культуры.

Что касается домостроительства, то значительное потепление климата отразилось и в этой области человеческой деятельности. На различных мезолитических стоянках обнаружены следы довольно больших и иногда углубленных построек из дерева или временных сооружений типа шалашей. В южных областях люди использовали пещеры, навесы, гроты, а также строили легкие наземные жилища.

Орудия и техника их изготовления

Обработка камня во многом продолжила традиции палеолита. Прежде всего, развивается призматическая техника раскалывания. Получение и использование тонких микропластинок правильных очертаний достигает в мезолите своего расцвета. Перестройка характера охоты, вызванная изменениями окружающей среды, требовала усовершенствования всех видов метательного оружия, в частности лука и стрел. Наконечники стрел, дротиков, ножи и другое оружие оснащалось лезвиями, состоящими из пластинок-вкладышей, получаемых при раскалывании тщательно приготовленного призматического нуклеуса. Заготовками для таких вкладышей и наконечников стрел были правильные пластины, пластинки, чаще всего длинные и узкие, и отщепы. Форма заготовок и их вторичная обработка, определяющие законченный вид изделия, обусловлены существовавшими в том или ином регионе культурными традициями.

Основной набор орудий мезолита тот же, что и в позднем палеолите. Однако природное своеобразие разных районов определяет появление и массовое распространение специфических групп изделий в каждом из них.

В южных областях широко распространяются многочисленные кремневые изделия геометрической формы, представляющие собой маленькие сегменты, треугольники, трапеции, которые изготовлялись из мелких правильных пластинок с помощью ретуши - их обычно называют геометрическими микролитами. Они хорошо известны со времени верхнего палеолита, но наиболее широкое распространение получают в мезолите в результате дальнейшего развития техники призматического расщепления. Они служили наконечниками стрел и вкладышами в составных орудиях, нужных для интенсивного собирательства, охоты и рыболовства. Оснащенные такого рода лезвиями-вкладышами орудия (гарпуны, наконечники копий и дротиков, жатвенные ножи) могли иметь рабочий край не только прямой, но и любой другой необходимой формы, в том числе с шипами и зубцами.

Изделия из камня эпохи мезолита:

1,2 - нуклеусы (призматический, карандашевидный); 3, 4 - скребки; 5, 6 - резцы; 7 - острие; 8, 9 - перфораторы (сверло, проколка); 10-15 - негеометрические микролиты (пластинки с ретушированным концом, с притупленным краем, острия); 16-25- геометрические микролиты (сегменты, четырехугольники, треугольники, трапеции); 26, 27 - рубящие орудия (топоры);

28-33 - наконечники стрел

Одной из характерных черт мезолитической эпохи являлось широкое распространение орудий для обработки дерева. В лесных и лесостепных зонах развивается изготовление рубящих и тешущих орудий - долот и топоров, тесел, стругов. Деревообработка достигает большого объема: человек строил жилища, ему были нужны лодки и лыжи, сани и различные охотничьи ловушки, деревянная посуда и множество других деревянных предметов.

Кроме того, достаточно распространены и землекопные орудия - мотыги и кайла. Все эти орудия, как правило, массивны, их часто называют макролитами, а их рабочие лезвия приобретают формы, которые впоследствии можно наблюдать в изделиях из металла.

Костяные и деревянные изделия мезолита

Костяные изделия: 1 - кинжал; 3-6 - стрелы; 11, 12 - гарпуны; 13 - струг Деревянные изделия: 2 - лук; 7 - гарпун; 8, 10 - наконечники стрел;

9 - топор с муфтой из соснового корня

При изготовлении этих орудий кроме ретуширования использовалось сверление, пиление, шлифование и полирование, которые позже, в неолите, получили очень широкое распространение. Благодаря шлифованию

появилась возможность обрабатывать материал любого строения и твердости, а также придавать ему желаемую форму. Особенно важно это было для изготовления рубящих орудий. Нешлифованными топорами могли быть только кремневые, обсидиановые и кварцитовые, хотя их эффективность была значительно ниже шлифованных. Кроме того, в северной части лесной зоны Восточной Европы месторождения кремня относительно редки, и сырьем для изготовления орудий служили различные горные породы. Шлифование позволяло превращать их в топоры, тесла, кайла и ножи.

В мезолите была широко распространена обработка кости, рога и других органических материалов (кожи, бересты). Как правило, из кости и рога изготовлялись предметы охотничьего и рыболовецкого снаряжения, такие как наконечники стрел, остроги, гарпуны, рыболовные крючки, а также предметы бытового обихода - иглы, шилья, украшения и мелкая пластика. Кроме того, из кости и рога изготовлялись землекопные инструменты - мотыги и кайла. Одежду и обувь шили из кожи и меха. Для изготовления посуды и различной бытовой утвари служили дерево, береста и другие растительные материалы.

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. ИСКУССТВО. ПОГРЕБЕНИЯ

Определенные представления о духовном мире человека мезолитической эпохи дают нам разнообразные и достаточно многочисленные памятники искусства и погребальной практики.

Искусство

Изобразительное искусство мезолита представлено в тех же трех основных видах, что и в верхнем палеолите, - это наскальные изображения, т.е. монументальное искусство, мелкая пластика и прикладное искусство. Тем не менее, в изобразительном искусстве мезолита происходят качественные изменения по сравнению с предшествующей эпохой. На смену яркому «палеолитическому реализму» приходит гораздо более схематичный графичный стиль. Образ человека или животного все более становится знаком или символом, кроме того, широко распространяется и усложняется орнамент, которым украшают различные декоративные и бытовые предметы.

Наскальные изображения компонуются в большие группы, их сюжеты в основном посвящены темам охоты, иногда - военных столкновений. Каждая такая композиция - это целый рассказ о событии, эмоционально окрашенный, динамичный. Главное новшество - появление многочисленных изображений людей, столь редких в палеолите: наиболее распространены фигурки охотников, вооруженных луками и копьями.

Наиболее широко наскальные изображения представлены в Испании и Северной Африке. Не все из них могут быть отнесены только к мезолиту, так как эта традиция развивалась и сохранялась на этих территориях, вероятно,

до эпохи энеолита. Как правило, изображения располагаются не в пещерах, а на скальных выступах и в неглубоких нишах. На южном и восточном побережьях Пиренейского полуострова известно более 40 таких местонахождений. Многочисленные изображения выполнены черной и красной минеральными красками. В Северной Африке, в современной пустыне Сахаре, известны замечательные фрески в местности Тассили, имеющие определенное сходство с испанскими.

Изделия из Оленеостровского могильника:

1-3 - фигурки человека (дерево); 4, 5 - подвески из зубов животных; 6, 7 - изображения змей (дерево); 8 - наконечник копья с лезвиями-вкладышами; 9 - изделие с навершием в виде головы лося (дерево); 10, 12 - навершия в виде головы лося (дерево); 11 - орнаментированная кость;

13 - стрелы

Сюжеты наскальных изображений мезолита и неолита:

1 - фрагмент фрески Зараут-Сая (Узбекистан); 2 - сцена охоты на оленей (Испания);

3, 5 - петроглифы (Онежское озеро); 4, 6 - петроглифы (Белое море)

В Средней Азии, на Кавказе и в Северном Причерноморье также известны находки наскальных изображений, самые ранние из которых могут быть отнесены к мезолиту. Наиболее известно урочище Кобыстан в Азербайджане, на западном побережье Каспийского моря, где открыты многочисленные петроглифы, выполненные в технике контурной и силуэтной гравировки. Изображения, относящиеся к эпохе мезолита, включают стилизованные фиуры людей и быков.

В гроте Зараут-Камар в Центральной Фергане были найдены три композиции, выполненные красной краской по известковому натеку, которые изображали охоту на быков, джейранов и винторогих козлов. В гроте Шахты были открыты семь рисунков, включающих фигуры охотников и кабана, медведя или яка, пораженных стрелами.

Очень интересный памятник древнего искусства - холм Каменная Могила - находится на правом берегу р. Молочной, близ г. Мелитополя, в Приазовье. Между камнями и перекрывающими холм плитами известняка были выявлены пещеры и ходы, засыпанные песком, в которых и располагались многочисленные группы рисунков и рельефов. В одной из пещер обнаружены выбитые на потолке изображения козлов и лошадей. Исследователи датировали изображения эпипалеолитом (9-7 тыс. лет до н.э.). В настоящее время мезолитический возраст изображений Каменной Могилы оспаривается, их датируют второй половиной III тысячелетия до н.э. Однако в пользу мезолитической датировки раннего пласта изображений говорит присутствие рядом с холмом стоянки, материал нижнего слоя которой характерен именно для этой эпохи.

Для мелкой пластики характерны те же стилистические черты, что и для монументального искусства: упрощение, схематизм, знаковость. На стоянках мезолита, преимущественно в лесной зоне, встречаются достаточно многочисленные, но крайне упрошенные антропоморфные и зооморфные изображения. Кроме того, встречаются предметы, которые не могут быть точно атрибутированы, - их называют подвесками, бляшками, изображениями фантастических существ и пр. Материалами для изготовления этих фигурок служили дерево, кость, рог, рыбий зуб, янтарь.

К мелкой пластике можно отнести окрашенные и гравированные гальки, которые хорошо известны на западноевропейских пещерных стоянках. Рисунки на гальках чаще всего имеют орнаментальный характер - это овальные пятна, кресты, поперечные полосы, зигзаги, решетки, звезды, иногда стилизованные антропоморфные и зооморфные фигурки. Эти гальки могли использоваться в магических целях и в этом смысле являются аналогами австралийских чуринг - вместилищ души человека.

Прикладное искусство широко представлено орнаментированными предметами охотничьего вооружения и быта. Основными элементами и мотивами орнамента были линии, штрихи, зигзаги, сетка и др. Орнаментом покрывались рукоятки каменных орудий, которые делались из кости, рога и дерева, а также и сами орудия, сделанные из этих же материалов. На прионежской стоянке Веретье 1 собрана богатейшая коллекция декорированных предметов; подобные изделия найдены и на других стоянках, и в мезолитических погребениях.

Погребения

Погребальные обряды мезолитического времени во многом сходны с позднепалеолитическими. По-прежнему существуют индивидуальные погребения людей, совершенные на стоянках или неподалеку от них.

В Прибайкалье известны памятники Усть-Грязная, Падь Частые, Падь Хиньская, Рытвинка 1. В парное погребение из Хиньской Пади были положены луки, украшенные подвесками из просверленных зубов животных. На приангарской стоянке Рытвинка 1 исследовано парное погребение женщины и грудного ребенка, которое совершено в грунтовой яме, обложенной каменными плитками. Костяк женщины был слабо скорчен и располагался на боку, обнимая костяк ребенка, оба скелета были окрашены охрой. Череп женщины был отделен от скелета и помещен в отдельное углубление, в углу могильной ямы, что напоминает сходные обряды в мезолитических погребениях Западной Европы (см. ниже). Погребальный инвентарь был представлен кремневой пластинкой с ретушью, вкладышами. Кроме того, в области крестцовых позвонков женщины и грудной клетки ребенка были найдены два наконечника стрел, что позволяет исследователям предполагать, что их смерть была насильственной.

В Крыму исследовано парное погребение мужчины и женщины на пещерной стоянке Мурзак-Коба. Оба костяка вытянуты и густо засыпаны охрой. У женщины еще при жизни были ампутированы последние фаланги на мизинцах рук. Такие обряды известны по этнографическим данным и отражены в пещерных росписях палеолита. В пещере Фатьма-Коба погребение мужчины было совершено в грунтовой яме, густо засыпанной охрой, погребенный лежал на боку с сильно согнутыми ногами, а кисти рук располагались за головой. Такая поза достигается, как правило, специальным связыванием умершего, что характеризует наличие определенных представлений о правилах перехода в загробный мир и ритуалах, которые ему сопутствовали.

Новым в погребальной практике мезолита является появление могильников - древнейших родовых кладбищ, расположенных вне поселений. Их появление отражает, по-видимому, укрепление внутриплеменных связей и развитие сопряженного с этим процессом культа предков.

Наиболее яркие комплексы такого рода открыты в Западной Европе - в Португалии и Нормандии. Это грот Гросс Офнет, могильники на островах Тевьек и Гедик. В гроте Офнет, относящемся к азильской культуре, были обнаружены погребения 33 черепов, размещенных в двух ямах и густо окрашенных ярко-красной охрой; вместе с черепами лежали многочисленные украшения из просверленных раковин и оленьих зубов. Любопытно, что мужские и детские черепа помещались вместе в одной яме, а женские были положены в другую. На острове Тевьек было найдено около 20 захороненных в ямах скорченных и засыпанных красной охрой костяков. Богатый погребальный инвентарь состоял из каменных орудий и украшений из сверленых раковин, кроме того, в могильные ямы помещали рога благородного оленя. Эти ямы были вырыты в больших раковинных кучах, которые считаются кухонными отбросами поселений собирателей моллюсков и обычно находятся рядом с их стоянками.

В Восточной Европе могильники известны в районе Днепровских порогов у сел Васильевское и Волошское. В могильниках Васильевский 1, 3, Чаплинский и Волошский обнаружены десятки погребений. Захоронения совершены в глубоких ямах, большинство скелетов сильно скорчено и покрыто охрой. Погребальный инвентарь крайне беден, но наконечники стрел, застрявшие в костях погребенных, позволили датировать могильники мезолитическим временем.

Расположение погребений отражает, как считают некоторые исследователи, систему социальных отношений. Так, на могильниках Приднепровья в центральной части находятся погребения женщин, детей и людей старшего возраста, т.е. наиболее уязвимых членов коллектива, а по периметру - захоронения молодых мужчин-защитников.

В Северо-Восточной Европе также известен ряд погребальных памятников эпохи мезолита. Очень интересен могильник Попово (VII тысячелетие до н.э.), относящийся к культуре веретье в Восточном Прионежье. Погребенные лежали в грунтовых могилах, головой на восток и были засыпаны красной охрой и мелкой галькой. В погребениях найдены каменные топоры, костяные ножи, острия, ожерелья и подвески из зубов животных. Неподалеку от погребения ребенка 7-9 лет была обнаружена яма с костями животных и обломками орудий, прикрытая скелетами двух собак. По мнению исследователей, обряд захоронения отразил представления древних людей о переходе в иной мир в сопровождении необходимых вещей и собаки.

Наиболее известным мезолитическим памятником в лесной зоне Восточной Европы является Оленеостровский могильник, который расположен на Южном Оленьем острове Онежского озера. Это огромный некрополь датирующийся концом VI - началом V тысячелетия до н.э. Материалы погребений изобилуют прекрасными костяными изделиями, в числе которых мелкая пластика, разнообразные предметы утвари и охотничьего вооружения (см. рис. на с. 100). Среди каменных изделий наиболее широко представлены наконечники стрел, ножи и ножевидные пластины из кремня топоры и тесла из сланца. Наиболее близкие аналоги представлены на прионежских стоянках Веретье 1 и Кубенино, на памятниках мезолита Литвы. Находки в погребениях многочисленной зооморфной пластики позволяют говорить о существовании культа животных, среди которых особенно почитались медведь и лось.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЗОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Мезолитические археологические культуры выделяются повсеместно, их распространение и взаимосвязи дают возможность судить о путях расселения мезолитических племен и о степени освоенности того или иного региона.

Многие из них сложились на основе позднепалеолитических культур, существовавших ранее на этих территориях, в большей степени это относится к областям Южной, Западной и отчасти Центральной Европы, где позднеледниковье характеризовалось относительно мягкими природными условиями. Так, развитие мезолитических азильской и тарденуазской культур (Пиренеи, Франция) было последовательным продолжением традиций позднего палеолита на фоне общих климатических изменений.

Однако для тех областей, где природные условия изменялись достаточно резко, - а такими областями была большая часть Восточной Европы, часть Средней Азии и Кахзахстана, Сибири и Дальнего Востока - влияние культур Южной, Центральной и Западной Европы с запада и культур Ближнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии с юга было определяющим.

На Ближнем Востоке уже в IX-VIII тысячелетиях до н.э. произошел переход к производящим формам хозяйства. Именно этот регион, будучи колыбелью производящего хозяйства, стал для большей части соседних территорий источником новых культурно-хозяйственных влияний. Одной из наиболее известных передневосточных культур, пример которой хорошо показывает специфику и темпы развития региона, является натуфийская, названная так по памятнику Вади-эн-Натуф в Палестине. Ранние стадии этой культуры (11-10 тыс. лет до н.э.) характеризуются тем, что в хозяйственном укладе ведущими отраслями были охота и интенсивное собирательство. Однако уже в IX-VIII тысячелетиях до н.э. многие натуфийские общины перешли к оседлому образу жизни. Так, на поселении Эйнана насчитывается около 50 круглых глинобиных домов, встречаются зерновые ямы, в обмазке которых, так же как и в обмазках домов, встречены зерна и солома доместицированных пшеницы и ячменя. На поселении на горе Кармел (Израиль) было исследовано несколько погребений натуфийцев. Древнее стойбище в основании телля в Иерихоне (Израиль) относится к раннему этапу натуфийской культуры, однако уже в VII тыс. до н.э. (см раздел «Неолит») их потомками был построен большой поселок, окруженный высокими стенами с башнями. Все внутренние постройки и оборонительные укрепления построены из сырцового кирпича и камня. Иерихон принадлежит к числу древнейших постоянных поселений в мире.

Мигранты с Ближнего Востока могли продвигаться на север и восток тремя путями - через Балканы, Кавказ и через Прикаспий и Среднюю Азию. Все эти пути достаточно ясно отражаются в калейдоскопе археологического материала времен мезолита - раннего неолита. Влияние передневосточных культур хорошо прослеживается в формах каменного инвентаря, особенно в формах геометрических микролитов.

Северо-Западная Европа была еще одним крупным регионом, откуда все новые и новые группы населения шли на освобождающиеся от ледника земли вслед за промысловыми животными. Разнообразные миграционные процессы находят отражение в различиях каменных индустрий археологических культур лесной зоны Восточной Европы. В технологиях обработки каменного сырья, наборе характерных типов изделий и охотничьего снаряжения можно проследить большее или меньшее влияние тех или иных культурных традиций Западной и Северной Европы.

Охарактеризуем наиболее показательные археологические культуры Северной Евразии.

Южную зону представляют культуры Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии, Прикаспия и отчасти Приуралья, которые во многом сформировались под влиянием передневосточных культурных импульсов. Здесь относительно рано совершился переход от присваивающей к производящей хозяйственной деятельности, преимущественно связанной с первоначальным скотоводством.

Средняя Азия, Прикаспий, Урал и Приуралье. В Средней Азии мезолитические памятники известны в Ферганской долине, на высокогорном Памире, в Прикаспии.

В Южном и Восточном Прикаспии многочисленные мезолитические памятники зачастую приурочены к берегам древних водоемов и руслам рек. Основным занятием древнего населения была охота и ловля осетровых рыб, а также собирательство растений и моллюсков. На юге Прикаспия обнаружены многослойные стоянки пещерного типа. В мезолитических слоях грота Джебел (8-7 тысяч лет до н.э.) впервые обнаружены кости одомашненных животных - коз и овец, что позволяет считать этот район одним из древнейших центров производящего хозяйства.

Стоянки Восточного Прикаспия (4-й слой грота Дам-Дам - Чешме-1, мезолитические слои пещеры Кайлю и др.) получили название прикаспийских стоянок зарзийского типа, или восточноприкаспийской культуры.

Археологические культуры и памятники эпохи мезолита:

1 - горнокрымская культура (стоянки Шан-Коба, Мурзак-Коба); 2 - памятники Восточного Прикаспия (стоянки Дам-Дам-Чеите, Джебел); 3 - кукрекская культура (стоянка Кукрек); 4 - гребениковская культура (стоянки Мирное, Гиржево); 5 - деснинская культура (стоянка Песочный Ров); 6 - гренская культура (стоянка Гренск); 7 - кудлаевская культура (стоянка Кудлаевка); 8 - культура кунда (стоянка Пулли); 9 - неманская культура (стоянка Салянинкай); 10 - рессетинская культура (стоянка Рессета); 11 - бутовская культура; 12 - яниславицкая культура (стоянка Максимонис); 13 - стоянка Нижнее Веретье I; 14- иеневская культура

Инвентарь этой культуры имеет много аналогий с археологическими материалами, найденными как южнее - например, в Ираке (стоянка Зарзи), так и севернее - на Южном Урале, в Приуралье и Зауралье. Это явление отражает пути миграций древнего населения.

На Южном Урале исследованы стоянки янгельской культуры, которая датируется с IX по вторую половину VII тысячелетия до н.э. Своим происхождением она связана с мезолитом юго-восточного Прикаспия, Ближнего и Среднего Востока, что отражает направление миграций мезолитического населения с юга на север, из областей возникновения производящего хозяйства. Общий облик кремневой индустрии - микролитический. Характерным признаком является использование в качестве сырья яшмы и ящмовидного кремня. Так как мезолит Западной Сибири изучен недостаточно, проследить дальнейшее движений этих племен на восток не представляется возможным.

Несколько иными путями шло развитие культуры в западном Приуралье, куда попадала другая ветвь миграционного потока, движущегося с юга, из восточного Прикаспия. Древнейшие мезолитические памятники в этом районе еще не найдены, а известные датируются средним и поздним мезолитом - VII-V тысячелетиями до н.э.

Наиболее известны памятники междуречья Волги и Камы, которые объединяются в камскую, или прикамскую культуру (VII-VI тыс. до н.э.). Инвентарь восточной группы стоянок характеризуется пластинчатыми заготовками и большим количеством микролитов, что явно указывает на южные влияния. Напротив, в инвентаре западной группы увеличивается число орудий на отщепах, пластины становятся крупнее, представлены рубящие орудия, симметричные трапеции и черешковые наконечники стрел.

По-видимому, здесь, в Волго-Камском междуречье, и проходила условная граница между миром культур лесного мезолита и южным микролитоидным миром.

Мезолит Кавказа (VIII-VII тыс. до н.э.) характеризуют комплексы пластинчатых микролитических индустрий, близкие аналоги которых известны в Иракском Курдистане и на юго-западе Иранского нагорья, что позволяет говорить о существовании здесь единой культурной общности. Кроме контактов с южными областями существовали постоянные связи и с населением степного Северного Причерноморья.

Мезолитические культуры Кавказа (имеретинская, триалетская мезолитическая и чохская) различаются между собой типами микролитов, спецификой изготовления охотничьего вооружения и использования рога и кости. В триалетекой мезолитической культуре особенностью производства каменных изделий является использование обсидиана - вулканического стекла (стоянка Зуртакети). Однако локальные различия этих культур менее ярки, чем общие их черты.

Стоянки располагались как в высокогорных ущельях, так и на холмах, и в долинах рек. Население охотилось на бурого и пещерного медведей, благородного оленя, тура, муфлона, а также занималось рыболовством.

Крым. Стоянки горнокрымской культуры сосредоточены на юго-западе Крымского полуострова, почти все они пещерные и многослойные, однако в предгорьях и степных районах известен ряд кратковременных открытых стоянок, относящихся к позднемезолитическому времени.

По мнению исследователей, горнокрымская культура была монолитна, инвентарь одновременных стоянок сходен во всех деталях, между разновременными - несомненна преемственная связь. Кремневый инвентарь на ранних стадиях сохраняет ряд верхнепалеолитических черт, однако уже к середине мезолита они исчезают, резко увеличивается количество микролитических орудий, среди которых преобладают трапеции и вкладыши.

В Крыму и Северном Причерноморье в эпоху мезолита была распространена кукрекская культура (памятники Кукрек у Симферополя, Каменная Могила в Приазовье, Игрень-8 в Поднепровье). В инвентаре этой культуры геометрические микролиты единичны, но их место занимают своеобразные вкладыши кукрекского типа, которые распространены очень широко и представляли собой трапецевидную пластинку, обработанную своеобразной плоской ретушью.

Северное Причерноморье. Одной из интересных культур Северного Причерноморья времени позднего мезолита является гребениковская, памятники которой распространены на левобережье Днепра и в устье Днестра; наиболее известны стоянки Гиржево и Мирное. Инвентарь этой культуры указывает на наличие устойчивых связей с позднепалеолитическими и раннемезолитическими традициями Нижнего Поднепровья. В инвентаре, кроме орудий на ножевидных пластинах, трапеций, резцов, очень много скребков, что говорит о превалирующем значении охоты в занятиях населения. Как считают исследователи, охотничья практика гребениковских племен бьша необычайно успешна, что было обусловлено развитием призматической техники расщепления, позволяющей изготовлять охотничье вооружение, в основном наконечники стрел. Вероятно, это обстоятельство привело к нарушению экологического баланса, что вызвало, в свою очередь, кризис охотничьего хозяйства и увеличило роль собирательства. Интенсивное собирательство и обусловило относительно быстрый переход к производящим формам хозяйства на этих территориях (см. раздел «Неолит»). Лесная зона Северной Евразии в мезолите была освоена группами охотников-собирателей, достигавших отдаленных районов севера. На окраинах ойкумены и особенно в Сибири значительные пространства все еще оставались незаселенными.

Как уже говорилось выше, в образовании многих мезолитических культур Восточной Европы решающую роль сыграла позднепалеолитическая свидерская культура, возникшая, вероятно, на территории Польши и распространившаяся в виде миграционного потока ее носителей или посредством культурного влияния до Приуралья и Крыма. Кроме того, на мезолит Восточной Европы большое влияние оказала и аренсбургская культура, распространенная в финале верхнего палеолита на территории Северной Германии.

Одной из наиболее ярких культур Верхнего Поднепровья является гренская культура, представленная стоянками также и в Восточной Белоруссии. Происхождение этой культуры связывается с появлением здесь аренсбургского населения. На втором этапе ее существования прослеживается тесная связь с песочноровской культурой на Десне и иеневской в Волго-Окском междуречье, что может свидетельствовать о дальнейшем продвижении носителей аренсбургских традиций на восток.

Северо-западнее, в бассейне Немана и Западной Двины, на западе Белоруссии, в Литве и на северо-востоке Польши обнаружены стоянки неманской культуры. Для инвентаря этой культуры характерно присутствие как свидерских, так и аренсбургских традиций (см. рис. на с. 107).

При раскопках на территории Эстонии, Латвии, Белоруссии и России обнаружены памятники культуры кунда (названной по стоянке Кунда в Эстонии), которая развивалась очень долго - от пребореала до начала атлантика. Для инвентаря характерны орудия на крупных пластинах, черешковые наконечники стрел и многочисленные орудия из кости и рога — тёсла, скребки, острия, шилья, рыболовные крючки, наконечники стрел с биконической головкой, мотыги, гарпуны, инструменты для вязания се. тей, В формировании этой культуры прослеживается влияние позднесвидерских племен. Развитое рыболовство, которым занимались носители культуры кунда, создавало предпосылки для перехода к оседлости. В результате своего развития мезолитическая культура кунда, сохраняя свои основные черты, стала основой для образования ряла неолитических культур Карельского перешейка и северо-восточных областей лесной зоны.

Весь мезолит Украинского Полесья (Верхнего Поднепровья) тесно связан с мезолитом Южной Прибалтики, Польской и Полесской низменностей и с Волго-Окским междуречьем (см. рис. на с. 94).

В этом обширном регионе исследован ряд выразительных мезолитических культур, таких как яниславицкая. кудлаевская, песочноровская, в инвентаре которых в большей или меньшей степени отражено влияние западноевропейских соседей - наследников аренсбургских, свидерских и более южных традиций.

Ранний мезолит в Волго-Окском междуречье представлен рессетинской культурой, характеризующейся определенной преемственностью с традициями предшествующих позднепалеолитических культур, но при этом достаточно сильны и более поздние западные влияния. Рессетинская культура, возможно, оказала влияние на появление более поздней бутовской культуры.

Бутовская культура занимала обширную область в Волго-Окском междуречье. Датируется она от середины VIII до VI тысячелетия до н.э. В каменном инвентаре широко представлены наконечники иволистной и черешковой форм. Некоторые ученые связывают происхождение бутовской культуры с влиянием свидерско-аренсбургских традиций, другие полагают, что эта культура сложилась на основе рессетинской культуры при участии носителей свидерской традиции.

В западной части Волго-Окского междуречья была распространена иеневская культура. Среди орудий представлены скребки разных типов, встречаются топоры с перехватом, среди микролитов - трапеции из пластин и отщепов, треугольники, сегменты, ромбы. По мнению ученых, иеневская и песочноровская культуры сформировались при участии носителей западноевропейских культур, в частности аренсбургской, и существовали с 8300 до 7700 г. до н.э.

Далее на северо-восток количество открытых мезолитических памятников существенно сокращается, степень их изученности значительно ниже, однако и там известен ряд ярких археологических культур.

На берегах ледниковых озер и рек Восточного Прионежья обнаружен ряд поселений и могильников культуры веретье, датирующейся концом VIII - первой половиной VII тыс. до н.э. Основные стоянки этой культу¬ры - Веретье 1, Сухое, могильник Попово. Дня этой культуры характерны изделия из кремня, сланца и других материалов: рубящие орудия, навершия, скребки, ножи, резцы и т.п. Основной заготовкой был отщеп. Обнаружены изготовленные из кости и рога мотыги, ножи, кинжалы, наконечники стрел, гарпунов и т.п., а также деревянные луки, стрелы, копья. Основными занятиями населения бьии охота на лося, бобра и других лесных животных, рыболовство и, вероятно, собирательство. По характеру костяных, роговых и других крупных орудий культура веретье имеет определенное сходство с прибалтийской культурой кунда и еше некоторыми, родственными ей. Обряд погребения носителей культуры веретье представлен материалами могильника Попово (см. раздел «Погребения»).

На северном побережье Онежского озера открыты памятники онежской культуры (VII - начало V тыс. до н.э.). Здесь орудия изготовлялись из квариа, лидита, сланца, кремня. В инвентаре много инструментов для шлифования и полирования, рубящих орудий из сланца, скребков, резцов и т.п.; наконечники стрел и копий сделаны из пластин. Крупнейший некрополь онежской и, возможно, других соседних культур - Оленеостровский могильник.

На Кольском полуострове обнаружены стоянки культуры комса. Здесь для изготовления орудий использовались кварц, сланец, горный хрусталь, изредка кремень. В числе находок - рубящие орудия, долотовидные скобели, скребки, резцы, наконечники из кварцита, ножи, проколки. Исследователи полагают, что стоянки принадлежали группам охотников, проникавших на побережье Баренцева моря с запада, из Скандинавии.

Среди других мезолитических культур севера европейской части России выделяются своим культурным своеобразием материалы торфяниковой стоянки Вис-1 (вторая половина VII тыс. до н.э.), расположенной в бассейне р. Вычегда. Здесь, благодаря залеганию в торфе, сохранилось много деревянных изделий: серия луков, обломки лыж и саней. Кроме того, обнаружены сланцевые топоры и кремнёвые орудия из отщепов и пластин; скребки, резцы, скобели.

Сибирь и Дальний Восток. Западная Сибирь исследована пока очень слабо, и имеющиеся материалы не позволяют судить о тех процессах, что происходили здесь в мезолите.

В Восточной Сибири стоянки мезолитического человека известны на полуострове Таймыр, в Прибайкалье, а также в бассейне р. Лены.

На Таймыре открыто несколько стоянок с характерным для мезолита кремневым инвентарем. На стоянке Тагенар VI обнаружено кострище, кости северного оленя и птиц, а также изделия из кремня - нуклеусы, резцы, ножи из пластин, скребки. Радиокарбоновые и спорово-пыльцевые анализы позволили датировать памятник IV тыс. до н.э., т.е. серединой атлантического периода. Стоянка располагалась в лесной зоне северотаежного типа и была синхронна памятникам среднего неолита на большинстве территорий севера Восточной Европы.

В Прибайкалье известны многослойные памятники, включающие мезолитические слои, которые носят название бадайских, верхоленских, байкальских и канских, две первые группы исследованы более подробно. Бадайские (по стоянке Бадай) стоянки сосредоточены в среднем течении реки Ангары. На стоянке Усть-Белая исследовано 16 культурных слоев, которые делятся на три хронологических этапа - от палеолита до неолита. В мезолитических слоях, относящихся к среднему этапу существования памятника, обнаружено 46 кострищ. В одной из ям открыто захоронение

собаки, на остатках ошейника сохранилось 8 подвесок из зубов благородного оленя. Набор кремневых орудий включает скребки, скребла, ножи и т.п. Редко встречающиеся наконечники имеют овальную форму. Есть костяные орудия - наконечники гарпунов, обломки острог, рыболовные крючки, Среди украшений встречаются подвески из просверленных зубов животных и цветного камня.

Верхолепские стоянки располагаются в верховьях р. Лена, по рекам Ангара и Селенга. При раскопках стоянки Верхоленская Гора-1 в г. Иркутске выявлены три культурных горизонта, которые авторами раскопок датируются XI, IX и VII тыс. до н.э. Остатки фауны свидетельствуют, что основными занятиями населения были охота на благородного оленя, косулю, лося и добыча крупных рыб - тайменя, осетра, сига. В инвентаре стоянок помимо обычного набора орудий значительное место занимали рубящие формы. Заготовки были разнообразны: отщепы, пластины и плитки кремня.

В среднем течении Лены, в верховьях р. Алдан и на побережье Охотского моря распространены стоянки сумнагинской культуры (конец VIII- IV тыс. до н.э.). В инвентаре многослойной стоянки на Алдане - Белькачи-1 присутствуют призматические и конические нуклеусы, пластинки, угловые резцы, концевые скребки. Люди охотились на лося, северного оленя, косулю, а позднее - на бурого медведя, птицу, занимались рыболовством. Происхождение сумнагинского населения связывают с носителями кокоревской культуры позднего палеолита на Енисее.

Мезолитический период в Приморье, по предположению археологов, был кратким. Развитие индустрий каменного века Дальнего Востока происходило под влиянием мезолита соседних территорий - Китая и Японских островов. Весьма своеобразные позднепалеолитические культуры (устиновская и осиповская), которые не все исследователи относят к верхнему палеолиту, сменились стоянками с микролитическим инвентарем. В центре и на юге Приморья открыто около 15 стоянок, располагавшихся на пологих склонах речных террас и датирующихся VII-VI тыс. до н.э.

В центре п-ова Камчатка близ Ушковского озера обнаружены многослойные мезолитические стоянки. В кремневом инвентаре представлены конические и призматические нуклеусы, пластины, вкладыщи, скребки на отщепах, изделия с двусторонней обработкой (бифасы). Камчатские стоянки близки памятникам сумнагинской культуры и, вероятно, показывают продвижение этих племен далее на северо-восток.

Об освоении человеком эпохи мезолита самых отдаленных земель с суровым климатом свидетельствует исследуемая с 1990-х годов стоянка Жохова на одном из островов архипелага Де-Лонга в северной группе Новосибирских островов. Древние люди пришли сюда из северных областей Восточной Сибири. Они охотились на северного оленя, белого медведя и других животных, использовали прирученных упряжных собак. В инвентаре обнаружены наконечники стрел, тесла, долота, изготовленные из халцедона, сланца, а также из органических материалов - кости, бивня, дерева, растительных волокон.

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что мезолит является очень важной страницей в истории человечества. В эту эпоху происходит заселение ранее пустующих регионов, освободившихся от ледникового покрова, в этом процессе различные культурные традиции вступают во взаимодействие. Именно в мезолите формируются природные условия, определяющие неравномерность в темпах и характере развития разных регионов, которая затем прослеживается на протяжении всей истории человечества.

Временной промежуток между палеолитом и неолитом называют периодом мезолита. Длился он от 15000 г. до н. э. до 6000 г. до н. э. Его начало связано с завершением ледникового периода. В это время исчезла мегафауна, поэтому культура европейского региона значительно изменилась. В нашей статье мы рассмотрим значение слова мезолит, а также характеристики этой эпохи.

Значение термина

Дословно в переводе с древнегреческого «мезолит» означает «средний» и «камень». Иными словами, «средний камень». Понятие обозначает эпоху между неолитом и палеолитом. Для некоторых регионов ученые применяют аналогичный термин - эпипалеолит.

Начало периода мезолита

Как уже было сказано выше, мезолит берет свое начало в конце ледникового периода. На нашей планете устанавливается привычный для человека климат, формируется похожий на современный растительный и животный мир. В эпоху мезолита человек ушел далеко на север. Это значит, что он освоил территорию современной Шотландии, Прибалтики и даже некоторых частей побережья Северного Ледовитого океана.

Важным достижением в это время ученые считают изобретение стрел и лука, а также приручение диких животных. Наконец, человек обрел верного и преданного друга - собаку. Ее он использовал во время охоты и для охраны жилища. Находки, относящиеся к этой эпохе, свидетельствуют о том, что человек того времени использовал составные орудия труда из кремния. Археологи при раскопках находили множество наконечников для стрел. С помощью лука человек начал охотиться не только на крупных и мелких диких животных, а также на птиц. Лук особо почитался древним человеком, он украшал его клыками животных.

Социальная жизнь

Мезолит - это эпоха, когда развиваются социальные отношения. Проявляется это в развитии членораздельной речи, создании общих правил поведения, предписаний, которые приобретали статус традиций и табу.

Мезолит - это время, когда распространяются различные формы насилия, связанные с нарушением правил поведения. Именно тогда появляются наказания. Нарушителей принуждают к различным формам работы, порой их ждала расправа.

Искусство

Духовный мир человека эпохи мезолита дал современному человечеству разнообразные и удивительные памятники искусства. Они представлены почти в тех же видах, что и в палеолите:

- наскальные изображения;

- прикладное искусство;

- мелкая пластика.

Яркий палеолитический реализм сменился схематичной графикой. Образ человека приобретает вид знака или символа. Орнамент становится сложнее. Им древний человек украшает бытовые предметы, наскальные сюжеты складываются в группы. Традиционно они посвящены охоте или военным стычкам.

Одно такое изображение содержит в себе целый рассказ о событии, характеризуется эмоциональной окраской и динамичностью.

Новшеством в изобразительном искусстве в период мезолита считаются многочисленные изображения человека. Надо отметить, что в палеолит человек изображался единичными фигурками охотников.

Мезолитические наскальные рисунки можно найти в Испании и Северной Африке. Но не все они относятся к данной эпохе.

Мезолит - это период, когда человек обращается к прикладному искусству. Оно широко представлено украшением предметов охоты орнаментами. Основными элементами и мотивами принято считать различные линии, штрихи, сетки и зигзаги. Линиями покрывали рукоятки различных орудий, которые изготавливали из костей, дерева и других материалов.

Мезолит - это время мелкой пластики. К ней археологи относят гравировальную гальку, которая часто встречается при раскопках на западноевропейских стоянках у пещер. Эти рисунки на камнях имеют орнаментальный характер в виде пятен, крестов, полос, звезд и так далее. Существует мнение, что такие камни использовались при совершении магических обрядов. Возможно, они считались вместилищем души древнего человека.

Ритуал погребения

В это время уже существуют индивидуальные похороны человека, которые происходят неподалеку от стоянок. Так, например, в Прибайкалье недалеко от Ангары было найдено парное захоронение матери и грудного ребенка. Грунтовую яму обложили каменными плитками. Скелет матери лежал на боку и обнимал ребенка. Перед погребением их тела окрашивали охрой. Голова матери была отделена от скелета и захоронена в отдельном углублении.

В грудной клетке женщины и крестцовых позвонках исследователи обнаружили наконечники стрел. Это говорит о том, что женщина с ребенком погибла от нашествия другого племени.

Новые знания

Мезолит - это время накопления новых знаний о природе. Человек продолжает развиваться. Он совершенствует умения, которые помогают ему выжить. Человек узнал об особенностях кормовой территории, о повадках животных, некоторых свойствах растений, а также природных минералов. Древний человек начинает лечить соплеменника от травм, которые тот получил во время охоты. Теперь не все нарывы, укусы и вывихи смертельны. Кроме того, мезолит - это время первых хирургических операций. Человек научился удалять зубы и ампутировать конечности. В этот период изменяется тактика охоты, так как исчезают стада крупных животных.

Заключение

Наша статья подошла к концу. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мезолит - века, важные в истории человечества. В это время заселяются пустые регионы, которые освободились от ледяного покрова. Различные культурные пласты начинают взаимодействовать между собой. В это время характер и темп формирования различных сфер жизнедеятельности человека были очень специфичным. Можно сказать, что в эпоху мезолита люди сделали огромный шаг вперед в своем развитии.

Позднепалеолитическая стоянка. худ. Зденек Буриан.

Мезолит или среднекаменный век приходит на смену эпохи палеолита, завершившейся вместе с окончанием последнего ледникового периода. Около XII тысяч лет назад ледник, оставив Восточную Европу, сполз в Ледовитый океан, породив ряд колоссальных изменений, как в окружающей природе, так и в жизни человека. Отступившие глыбы льда обнажили обширные пространства земли, которая была ещё бесплодной. Климат в Придонье стал более теплым, край приобретал привычный для нас облик степи и лесостепи. Мамонты вместе со стадами оленей и мускусных быков откочевали на север, уходя от тревожных изменений в наполненные привычными запахами земли. Вслед за уходящими дикими животными территорию воронежского края, в большинстве своем, покинули и потомки охотников палеолита и осели на северном побережье материка. Столь стремительные и обширные изменения обусловили отсутствие на территории нашего края памятников переходного типа от палеолита к мезолиту (XII-X тысячелетие до н.э.). Правда, в верхнем слое стоянки Борщёво 2 обнаружены материалы, которые как будто бы позволяют соотнести их с местными позднепалеолитическими традициями, но в целом уже более характерные для мезолита. Однако коллекция этой стоянки рассматривается как исключительное, во многом непонятное явление.

В период раннего мезолита равнины Придонья населяли представители раннемезолитических культур лесной зоны Восточной Европы. Об этом свидетельствуют недавно обнаруженные А.Н. Бессудновым стоянки Каширка 2 и Самотоевка 1, относящиеся к X тысячелетию до н.э. Новые раскопки позволили вписать в страницы истории Подонья еще одно тысячелетие, хотя до последнего времени, на территории Верхнего и Среднего Дона, были известны лишь памятники, относящиеся к позднему мезолиту (VII-VI тысячелетие до н.э.).

Форма нуклеусов

конусообразная.

Они миниатюрны и симметричны,

с ровной огранкой

Обнаруженных следов жизнедеятельности позднемезолитических людей не так много, но они позволяют сформировать представления об образе жизни населения. В большинстве своем это выходцы из районов Северо-Восточного Прикаспия и Приаралья, а возможно и из глубинных пределов Средней Азии. Об этом свидетельствуют археологические находки, характерные для некоторых стоянок указанных территорий. В качестве причин передвижения можно предположить экономические факторы и относительную перенаселенность прежних территорий, а в некоторых случаях и неблагоприятные природные явления.

Основой жизни людей того времени по-прежнему оставалась охота. Но её характер изменился &mdash объекты охоты стали мельче, но разнообразнее. В связи с этим потребовалось совершенствование охотничьего оружия. Лук, изобретенный еще в верхнем палеолите, утвердился в качестве основного инструмента добычи, совершенствовалась копьеметалка. Люди научились делать силки и охотничьи ловушки, начали целенаправленно добывать птицу. Обычной добычей охотников стали олени, косули, лисы, барсуки, кабаны, бобры, зайцы.

Кроме того, сокращение численности крупных животных заставило все чаще употреблять в пищу рыбу и моллюсков. Широко распространилось рыболовство, которое велось при помощи гарпунов, острогов, вершей, сетей; использовались долбленые лодки. Также увеличилось значение собирательства &mdash ягоды, орехи и коренья пополняли рацион.

Знаменательной вехой в истории человечества стало одомашнивание диких животных, первым из которых была собака, проявившая себя незаменимым помощником, в том числе и на охоте.

В области материальной культуры эпоха мезолита характеризуется, в первую очередь, широким использованием мелких кусочков кремневых пластинок (микролитов), которым основательной дополнительной обработкой придавалась форма разных геометрических фигур: трапеций, треугольников, параллелограммов. Они использовались, главным образом, как составные части орудий труда: разнообразных скребков, ножей, стрел. Микролиты закреплялись в костяной или деревянной основе с помощью смолы и исполняли роль лезвия или наконечника. Такой подход позволял многократное использование рабочих частей и быстрое восстановление поврежденного изделия, а так же обусловило достаточную простоту изготовления и многообразие форм и размеров орудий труда.

Появление изделий такого рода ознаменовало новый этап в производительной деятельности человека. Вместе с повышением эффективности охоты это привело к тому, что люди могли теперь существовать более мелкими группами (от 18 до 25 человек), кочуя с места на место в поисках пропитания. У таких объединений уже отпала необходимость в строительстве долговременных жилищ: они довольствовались во время остановок сооружением ветровых заслонов, легких шалашей, а в зимнее время - переносных жилищ.

Костяной

наконечник с

микролитовыми

вставками

Родовые группы кочевали в пределах племенных охотничьих угодий, о чем свидетельствуют четко очерченные границы между территориями с отличительными признаками археологического материала. Причины этого явления можно увидеть в следующем: мезолитические общины по количеству людей были меньше палеолитических, однако число самих общин увеличилось. И для каждой из них в силу характера хозяйствования требовалось в несколько раз больше угодий. В случае благоприятных условий население росло, от родовой группы, превысившей оптимальный для её развития количественный рубеж, отделялась часть членов, которая занимала соседнюю территорию. У них сохранялось единство языка, традиций, быта, религиозных представлений и культовых отправлений, но уже в рамках не одного, а двух или нескольких родов, объединившихся в более крупную общественную организацию - племя. В процессе увеличения допустимой численности родов и племён при отсутствии свободных сопредельных территорий происходили передвижен6ия в отдаленные области.

Связи между племенами не только способствуют распространению отдельных изобретений или культурных навыков, одновременно в результате объединения общин различного происхождения и разрастания племён складываются общеплеменные языки, понятные уже многим сотням и тысячам людей. Большая подвижность человеческих коллективов предполагает обмен опытом, расширение словарного запаса, общего круга понятий.

12-10 тысяч лет назад закончился ледниковый период, а с ним и палеолит. Наступила эпоха мезолита, длившаяся до V-IV тысячелетий до н.э.

Климат, растительный и животный мир постепенно приобретали близкий к современному облик. Тундра уступает свое место дремучим лесам.

Складывается близкое к теперешнему зональное распределение растительности. Уже в течение последнего валдайского оледенения вымирают такие характерные для верхнепалеолитического фаунистического комплекса животные, как мамонт, шерстистый носорог, пещерный лев, гигантский олень и др. Холодолюбивые животные отступают к северу вслед за ледником. В лесах появляются новые виды животных: благородный олень, лось, зубр, бурый медведь, кабан, бобр.

Новые условия, в которых оказался человек, принудили его изменить свой быт. Исчезновение крупных животных, бывших основным объектом охоты и главным источником пополнения мясных запасов, потребовало выработки новых приемов охоты и поисков нового оружия, которое было бы достаточно эффективным при охоте на любого зверя, особенно мелкого. Был изобретен лук. Значение его трудно переоценить. "Лук, тетива и стрела, - писал Ф.Энгельс, - составляют уже очень сложное оружие, изобретение которого предполагает долго накапливаемый опыт и изощренные умственные силы, следовательно, и одновременное знакомство с множеством других изобретений". Вплоть до появления огнестрельного оружия лук оставался главным оружием охотника и воина. Теперь человек мог охотиться практически на всех животных и птиц уже небольшими группами и даже в одиночку. Охота индивидуализируется. Используя богатый опыт предыдущих поколений охотников, изобретая и совершенствуя новые приемы, человек быстро приспособился к лесной охоте. Деревянные древки стрел оснащались каменными и костяными наконечниками, сделанными из стенок трубчатых костей.

В процессе формирования русел рек, интенсивно проходившего в послеледниковый период, на территории Белоруссии образовалось множество заток и стариц. От индивидуальных способов рыболовства с помощью остроги и гарпуна люди постепенно переходили к коллективным. Уже в эпоху мезолита, вероятно, появляются лодки-челны. К мезолиту относится появление ставшего уже символом рыболовства рыболовного крючка.

С окончанием ледникового периода, несомненно, расширились возможности для развития собирательства, ставшего заметной составной частью древних присваивающих форм хозяйства. Леса изобиловали ягодами, плодами дикорастущих деревьев, орехами, грибами и т.д. Однако возможности реконструировать по археологическим данным различные виды собирательства достаточно ограничены. Остатки продуктов, добытых собирательством, сохраняются в исключительных случаях. Эти виды хозяйства почти не имеют специализированных орудий, по которым можно было бы судить о них. Принимая во внимание, что и в более поздние исторические эпохи собирательство составляло определенную статью в системе хозяйственных занятий людей, следует не только предполагать существование его в древнюю пору, но и отводить ему большую роль по сравнению с его ролью в последующее время.

Исчезновение ледника привело к появлению новых обширных незаселенных пространств, и характерной чертой нового периода стало интенсивное освоение человеком этих освободившихся территорий. Двигаясь небольшими группами, люди достигли берегов Балтики и Ледовитого океана. Именно в мезолите была заселена основная территория Белоруссии.

Подвижный образ жизни отразился на характере мезолитических стоянок. Они невелики и, как правило, имеют незначительный культурный слой, слабо насыщенный находками. Бродячему образу жизни соответствовали и мезолитические жилища, представлявшие собой легкие постройки типа шалашей с открытыми очагами внутри.

Кремневые орудия мезолита отличаются своим микролитоидным обликом, т. е. малыми размерами. Значительная часть их изготовлена из тонких, узких пластинок. Многие микролиты связаны с оснащением метательного вооружения, т. е. использовались в качестве наконечников стрел. На протяжении всей мезолитической эпохи шли усиленные поиски новых, более совершенных форм наконечников. Помимо этого, микролиты служили вкладышами составных орудий.

На территории Белоруссии зарегистрировано около 70 мезолитических стоянок. По подсчетам В.Ф.Исаенко, все население Белоруссии в то время могло составлять всего несколько сотен человек. В отдельных регионах мезолитические местонахождения встречаются в среднем через каждые 12 км. Это не означает, однако, что все они одновременны. В каждый отдельный момент функционировавших стоянок было несравненно меньше того общего количества поселений, которое осталось от мезолита.

Стоянки размещались обычно на вторых надпойменных террасах и отдельных песчаных возвышениях. Подвижный образ жизни мезолитических охотников предполагает небольшие размеры поселков и приспособленный к кочевью тип жилищ, рассчитанных на одну семью в пять-шесть человек. Привлекая данные о жилищах соседей, находившихся в аналогичных условиях, а также этнографические наблюдения, можно предполагать, что они представляли собой обтянутые шкурами легкие шалашевндные постройки на деревянном каркасе, напоминающие переносные чумы северных народов. Полагают, что сооружение таких жилищ и транспортировка их во время кочевок входили в обязанность женщин.

Ранние мезолитические памятники Белоруссии имеют много общих черт с памятниками свидерской мезолитической культуры Польши, представленной коллекцией мелких кремневых орудий. Очень характерными для этой культуры орудиями являются небольшие наконечники с асимметричным черенком. Видимо, они применялись в качестве наконечников стрел, но морфологически, по-видимому, ведут свое происхождение от верхнепалеолитических дротиков.

Для ранней поры свидерской культуры типичны наконечники из широких пластин. Черешок у них обрабатывался короткой притупленной ретушью. Для более позднего времени характерны как черешковые, так и иволистные наконечники. Они имеют более вытянутые пропорции и обработаны ретушью на конце пера и на черешке. Основным видом заготовок для орудий были ножевидные пластинки, сколотые с правильных конических нуклеусов. Отработанные свидерские нуклеусы имеют форму тонких вытянутых конусов. Нуклеусы средней и поздней поры отличаются от ранних меньшими размерами и более узкими негативами от сколотых пластинок.

Ранние свидерские памятники сохраняют в инвентаре еще много позднепалеолитических черт. Некоторые исследователи относят свидерскую культуру к позднейшему палеолиту. Мадленский облик, например, имеют скребки и резцы. Резцы в основном представлены двумя типами - боковыми и на углу сломанной пластины. Орудий геометрических очертаний (трапеций, треугольников) в свидерских памятниках обычно нет.

Стоянки поздней свидерской поры отличаются все большим уменьшением размеров кремневых орудий, Постепенно исчезают наконечники на пластинах. Распространяются стоянки с инвентарем тарденуазского типа, для которого характерны геометрические формы орудий - высокие треугольники и трапеции. Отделка орудий становится значительно совершенней. Края обрабатываются крутой более тонкой ретушью, начинает применяться плоская ретушь, появляются небольшие рубящие кремневые орудия. Такие стоянки называют свидеро-тарденуазскими. По наблюдению К.М.Поликарповича, стоянки свидеро-тарденуазского облика ограничивались на востоке линией Чериков на Соже - Новый Быхов на Днепре - река Друть.

Как показали стратиграфические исследования мезолитических стоянок Литвы, аналогичных белорусским, свидерские памятники относятся к субарктическому климатическому периоду (12-8,5 тысяч лет до н.э.), свидеро-тарденуазские - к бореальному 8,55 тысяч лет до н.э.) и началу атлантического. По-видимому, в такой же хронологической последовательности развивалась мезолитическая культура и на территории Белоруссии.