Бесперебойная работа электроприборов во многом зависит от уровня напряжения в сети, правильности подачи тока, целостности проводки. Провести измерение переменного напряжения можно с помощью мультиметра. Это незаменимый помощник в своевременном выявлении проблем в электросети и обеспечении безопасного использования бытовых и профессиональных приборов.

Особенности, функции, виды приборов

Данное устройство – универсальный регистратор множества электрических величин. В зависимости от модельного ряда и набора функций, которые они выполняют, мультиметры нашли свое применение, как в быту, так и в арсенале профессиональных электриков.

Средний по стоимости мультиметр может измерить:

- показатель переменного напряжения в сети и постоянное напряжение аккумулятора или батарейки;

- постоянный и переменный ток (силу тока);

- уровень сопротивления;

- работоспособность диодов (режим прозвонки);

- частоту тока;

- температуру;

- величину емкости конденсатора.

Устройства нового образца могут иметь низкочастотный генератор и звуковой пробник. Среди всего ассортимента изделий стоит выделить 2 основных типа приборов.

Электронный (цифровой) тип. Полученные показатели отображаются на экране, который окружен индикаторами из семи сегментов. Большинство из них работает в автоматическом режиме, предельное значение величин мультиметр определяет самостоятельно, исходя из полученных данных. Нужно просто выбрать вид измерения. Другие модели могут передавать данные напрямую в компьютер для их дальнейшей обработки.

Стрелочный тип. Этот вид устройства станет настоящим спасением, когда сильные помехи нарушают нормальное функционирование электронного мультиметра и полностью искажают информацию.

В домашних условиях достаточно будет проводить измерения тока мультиметром электронного типа с разрядностью 3,5. Это приборы наподобие dt 831, 832 или более новой модификации dt 834.

Элементы корпуса

Так как все большим спросом стали пользоваться цифровые модели, обозначения и основные характеристики мультиметров будут рассмотрены именно на их примере.

Они оснащены жидкокристаллическим экраном, который выдает измеренные значения величин. Чуть ниже расположен, вращающийся вокруг своей оси переключатель. Он указывает выбранный вид и пределы измерений.

К гнездам на корпусе мультиметра присоединяются 2 щупа с проводами: красный или положительный, черный или отрицательный.

К разъему подписанному, как «земля» либо «СОМ», всегда подключается отрицательный щуп. Положительный подсоединяется в любое другое гнездо.

Следует отметить, что разъемов может быть 2, 3 или 4. Их количество зависит от модели и производителя. Однако и в таких мультиметрах может меняться гнездо для подсоединения только положительного щупа, отрицательный остается на прежнем месте.

Режимы работы тестера

Работа мультиметра и его режимов регулируется с помощью переключателя. Его верхнее вертикальное положение говорит о том, что устройство выключено.

Поворот в любую другую сторону говорит о смене режима и обозначается следующим образом:

Все результаты отображаются на экране тестера за считанные секунды, с точностью до сотых сообщая о величине выбранного показателя.

Обозначение переменного тока на любом мультиметре может быть изображено в виде символов АС (alternating current). Соответственно, АСА – сила переменного тока, ACV – напряжение переменного тока. Это ток, который изменяет направление движения огромное, но постоянное количество раз за 1 секунду. В домашних сетях частота изменений составляет 50 Гц.

Последовательность подключения

Важно заметить, что приступая к замерам уровня переменного тока, соблюдать полярность подсоединения щупов вовсе необязательно. В случае если ее значение отрицательно, то на экране перед цифрами просто отобразиться знак «минус».

Переключатель мультиметра, измеряющий данный показатель, ставим в соответствующее положение и устанавливаем диапазон измерений.

К выбору пределов замеров стоит отнестись максимально ответственно. Если измеряемый ток значительно превысит выбранный диапазон, это может спровоцировать перегорание предохранителя или, что еще хуже, – всего мультиметра.

Обратите внимание на выбор разъема (гнезда). Под ним должно стоять максимальное значение силы тока, которую вы хотите измерить. 10 А означает, что измеряется ток до 10 А (довольно большой).

Чтобы урегулировать процесс измерений вначале переключатель устанавливается на предельно допустимый диапазон значений, вставляют штекеры щупов в гнезда. Далее по мере необходимости снижают уровень.

Чтобы измерить силу переменного или постоянного тока, мультиметр надо включить в цепь последовательно с нагрузкой (фонарик, светильник, кулер, радиосхема и т.д.). Это основное правила для всех измерительных электроприборов. То есть для измерения тока мультиметр включают «в разрыв» цепи.

Как определить значение переменного напряжения в сети

Важным моментом при определении переменного напряжения является тот факт, что щупы мультиметра подключаются к измеряемому устройству параллельно. Это связано с тем, что напряжение само по себе – разность потенциалов между двумя точками.

Можно воспользоваться тем же принципом, что и в случае с переменным током. Диапазон величины регулировать от максимального к минимальному, не забывая про положение щупов.

В качестве примера для измерения переменного напряжения можно воспользоваться стандартной батарейкой. Переключатель ставится на соответствующий режим, устанавливается диапазон. При этом щупы касаются батарейки параллельно друг другу с обеих сторон. И моментально видно, как экран отображает величину напряжения исследуемого элемента.

С постоянным напряжением ситуация та же, только нужно не забывать переставлять переключатель на правильный режим.

Независимо от модели и специфики работы мультиметра важно соблюдать инструкцию по технике пожарной безопасности, правильно обращаться с электрическими приборами, не подвергая риску свое здоровье.

Под переменным напряжением понимается периодически изменяющееся напряжение, основными параметрами его являются период (или частота как величина, обратная периоду), амплитуда U m и мгновенное значение сигнала U(t) .

Кроме амплитудного и мгновенного значений периодического сигнала часто используют:

1. Среднее значение (7.1)

2. Средневыпрямленное значение  (7.2)

(7.2)

3. Действующее значение  (7.3)

(7.3)

Зная форму сигнала, можно вычислить соотношения между амплитудным, действующим и средневыпрямленным значениями:

– коэффициент формы;

– коэффициент амплитуды.

Таблица 7.1

Комбинированные вольтметры отображают действующее значение измеряемой величины. Переход от мгновенного значения к действующему может быть реализован тремя способами: определение средневыпрямленного значения и умножение его на коэффициент формы; определение амплитудного значения и деление его на коэффициент амплитуды; расчет действующего значения по формуле (7.2). Соответственно, существуют три типа входных детекторов измерительных приборов переменного тока: детекторы средневыпрямленного значения, амплитудного значения, действующего (среднеквадратичного) значения.

Наиболее часто на практике используют синусоидальные сигналы, поэтому в приборах с детекторами средневыпрямленного значения и амплитудного значения производится соответственно умножение и деление на коэффициенты формы и амплитуды для синусоидального сигнала. Таким образом, при измерении сигналов формы, отличной от синусоидальной, будет возникать методическая погрешность.

2. Принцип действия вольтметров с детектором

средневыпрямленного значения

Напряжение переменного тока может быть измерено вольтметрами электромагнитной, электро- и ферродинамической или электростатической систем. Но наиболее широко в измерительной практике используются вольтметры, имеющие измерительный механизм магнитоэлектрической системы и преобразователь измеряемого параметра переменного напряжения в постоянный ток. Измерительные механизмы магнитоэлектрической системы реагируют на среднее значение тока, протекающего по рамке. Поэтому, если пропускать через рамку ток с нулевым средним значением (например, синусоиду, меандр и т.п.), то подвижная система отклоняться не будет. Для измерения переменных токов и напряжений необходимо сигнал предварительно преобразовать в постоянный ток или напряжение. Основные типы таких преобразователей приведены в .

Рис. 7.1. Выпрямительные вольтметры

В выпрямительных вольтметрах обычно применяют схемы одно- или двухполупериодного выпрямления (см. рис. 7.1).

Недостатком простейшей схемы (рис. 7.1а) является малая чувствительность, большое обратное напряжение, приложенное к диоду, и, кроме того, несимметричность нагрузки для источника сигнала в разные полуволны сигнала. В схеме на рис. 7.1б использованы два диода, что позволяет выровнять (R=R р) токи полуволн и защитить диод Д1 от пробоя. Часто используют схемы двухполупериодного выпрямления (рис. 7.1в).

Во всех этих схемах измерительный механизм реагирует на средневыпрямленный ток, т.е. отклонение стрелки пропорционально средневыпрямленному напряжению U св измеряемого сигнала

.

.

В большинстве же технических приложений необходимо знать действующее (среднеквадратическое) значение U . Конечно, если измерено U св, то U можно найти, используя коэффициент формы. Например, для синусоидального сигнала U= 1,11×U св. Для удобства применения прибора это домножение на коэффициент 1,11 производится при градуировке:

;

;

;

;

.

.

В результате таким вольтметром удобно пользоваться при измерении синусоидальных сигналов. Если же коэффициент формы измеряемого сигнала отличается от 1,11, то возникает так называемая погрешность формы кривой.

![]()

(7.4)

(7.4)

Например, для меандра (К ф = 1,00):

![]() ,

,

т.е. методическая погрешность за счет отклонения формы кривой от синусоиды может существенно (в несколько раз) превышать инструментальную, определяемую классом точности прибора. Если известен коэффициент формы измеряемого сигнала, то можно вычислить измеряемое действующее значение U х по формуле

![]() (7.5)

(7.5)

где U п - показание вольтметра выпрямительной системы.

Таким образом, при измерении напряжения переменного тока выпрямительным вольтметром следует учитывать две методические погрешности (за счет входного сопротивления и за счет формы кривой) и инструментальную погрешность самого вольтметра.

3. Принцип действия вольтметров с детектором

амплитудного значения

Вольтамперные характеристики реальных диодов имеют нулевую зону (отсутствие тока в прямом направлении) до 0,3-0,7 В. Поэтому выпрямительные вольтметры нельзя использовать при измерении малых напряжений. Необходимо предварительное усиление входного сигнала, что осуществляется в электронных вольтметрах. На рис. 7.2 приведены схемы электронных вольтметров с линейными детекторами на операционных усилителях.

а б

а б

Рис. 7.2. Схемы электронных вольтметров.

При измерении высокочастотных напряжений часто используются электронные вольтметры с амплитудными детекторами. На рис. 7.3 приведена схема вольтметра, состоящего из:

Измерительного механизма магнитоэлектрической системы (ИМ);

Усилителя постоянного тока (УПТ);

Делителей во входных цепях;

Пробника, представляющего собой амплитудный детектор с закрытым входом.

Его выходной сигнал определяется амплитудой переменной составляющей входного сигнала.

В комбинированных вольтметрах шкала градуируется так, чтобы сразу определить среднеквадратическое (действующее) значение.

;

;  ;

;  ,

,

где К УПТ – коэффициент, зависящий от характеристик усилителя постоянного тока.

Рис. 7.3. Функциональная схема вольтметра В7-15

Градуировку комбинированных электронных вольтметров осуществляют для синусоидального входного сигнала

Если коэффициент амплитуды отличается от К А =1,41, то возникает методическая погрешность:

Например, если входной сигнал имеет форму меандра (К А =1,00), то относительная методическая погрешность:

Знак минус свидетельствует о том, что показания вольтметра меньше, чем действующее значение входного сигнала. Если известен коэффициент амплитуды входного сигнала, то действующее значение равно:

где U п - показание электронного вольтметра.

Только в случае, если градуировка шкалы совпадает с типом детектора, приборы показывают тот параметр сигнала, для которого проведена градуировка шкалы.

Учитывая большое входное активное сопротивление электронных вольтметров на промышленных частотах (до 1 кГц), часто можно пренебречь методической погрешностью за счет потребления энергии от входного сигнала и общая погрешность измерения напряжения имеет две составляющие: методическую погрешность формы кривой и инструментальную погрешность самого электронного вольтметра.

Отличительной характеристикой вакуумных диодов, часто используемых в амплитудных детекторах электронных вольтметров (см. рис. 7.3), является отсутствие нулевой зоны, и даже наличие небольшого тока через диод при нулевом входном сигнале. Нестабильность этого нулевого тока диода требует проведения перед измерением электронным вольтметром дополнительной операции "установки нуля переменного напряжения", во время которой подстраивается величина специального компенсирующего сигнала. Таким образом, при измерении электронным вольтметром напряжения переменного тока необходимо произвести две регулировки: балансировку УПТ и компенсацию нулевого тока вакуумного диода.

Современные электронные и цифровые вольтметры обычно построены по схеме широкополосный усилитель - преобразователь средневыпрямленного значения - измерительный механизм. Кроме того, как отдельный конструктивный элемент имеется амплитудный детектор с закрытым входом (пробник). Пробник подключается в случае измерения высокочастотных сигналов к входу вольтметра, работающего в этом случае в режиме измерения постоянного напряжения, поступающего с выхода пробника. Для сохранения градуировки шкалы в пробнике предусмотрен делитель (К =1), так что выходной сигнал пробника равен действующему значению при синусоидальном измеряемом напряжении.

В цифровых вольтметрах также предусматривается два варианта измерения напряжения переменного тока: при подключения сигнала к клеммам используется линейный детектор (см. рис. 7.2), а для измерения высокочастотных сигналов к приборам прилагается пробник (амплитудный детектор). В некоторых вольтметрах применяются квадратичные детекторы, выходной сигнал которых пропорционален действующему значению измеряемого напряжения и погрешность формы кривой отсутствует.

Б. Григорьев (СССР)

Важнейшая характеристика переменного напряжения (тока)-его среднеквадратическое* значение (СКЗ). Знать истинное СКЗ необходимо при определении мощности или энергетических соотношений в цепях переменного тока, измерении шумовых характеристик устройств и коэффициентов гармонических или интермодуляционных искажений, налаживании тиристорных регуляторов мощности. Сочетание «истинное СКЗ» было употреблено здесь не случайно. Дело в том, что измерить СКЗ сложно, поэтому вольтметрами (самостоятельными или включенными в состав мультиметров) обычно измеряют либо среднее выпрямленное, либо пиковое значение переменного напряжения. Для напряжения синусоидальной формы, а оно чаще других встречается в практике измерений, есть однозначная связь между этими тремя значениями СКЗ: пиковое в 1,41 раза больше, чем СКЗ, а среднее выпрямленное в 1,11 раза меньше его. Поэтому вольтметры широкого применения практически всегда откалиброваны в СКЗ независимо от того, что на самом деле регистрирует данный прибор. Следовательно, при измерении СКЗ переменных напряжений, форма которых заметно отличается от синусоидальной, пользоваться этими вольтметрами в общем случае нельзя, однако для периодических сигналов несложной формы (меандр, треугольник и т. п.) можно вычислить поправочные коэффициенты. Но этот способ неприемлем для наиболее важных в практике измерений (в частности, и тех, что упоминались выше). Здесь на помощь может прийти только , регистрирующий истинные СКЗ переменного напряжения.

Длительное время для измерения СКЗ использовались методы, основанные на преобразовании переменного напряжения в постоянное с помощью термоэлектронных приборов. В модернизированной форме эти методы применяются и сейчас. Однако все более широкое распространение получает измерительная аппаратура, представляющая собой специализированные аналоговые вычислительные устройства. По той или иной математической модели они обрабатывают исходный сигнал так, чтобы продуктом обработки было его СКЗ. Этот путь, даже с учетом успехов микроэлектроники, неизбежно ведет к усложнению аппаратуры , что неприемлемо для радиолюбительской практики, поскольку измерительный прибор становится сложней устройств, для налаживания которых он необходим.

Если не выдвигать требование, чтобы СКЗ был прямопоказываю- щим (а это важно, в первую очередь, для массовых измерений), то возможно создание очень простого в изготовлении и налаживании прибора. Метод измерения СКЗ основан в нем на усилении напряжения до уровня, при котором начинает светиться обыкновенная лампочка накаливания. Яркость свечения (ее регистрируют фоторезистором) лампочки однозначно связана с СКЗ приложенного к ней переменного напряжения. Чтобы исключить нелинейность преобразователя переменное напряжение - резистора, целесообразно использовать лишь для регистрации определенной яркости свечения лампочки, устанавливаемой при калибровке прибора. Тогда измерения СКЗ сводятся к регулировке коэффициента передачи предварительного усилителя так, чтобы лампочка светилась с заданной яркостью. Среднее квадратическое значение измеряемого напряжения считывают по шкале переменного резистора.

четании с диодами VD1 и VD2 обеспечивают защиту микроамперметра при значительном разбалансе моста. Этот же микроамперметр с помощью переключателя SA1 можно подключить к выходу усилителя для его балансировки по постоянному току.

Измеряемое напряжение поступает на неинвертирующий вход ОУ DA1. Следует заметить, что если исключить разделительный СI, то на вход прибора можно будет подавать переменное напряжение с постоянной составляющей. И в этом случае показания прибора будут соответствовать истинному СКЗ суммарного (постоянное + переменное) напряжения.

Теперь о некоторых особенностях рассматриваемого вольтметра и о выборе элементов для него. Главным элементом прибора является оптрон VL1. Разумеется, очень удобно использовать готовый стандартный прибор, но аналог оптрона можно изготовить и самостоятельно. Для этого необходимы лампочка накаливания и , которые помещают в корпус, исключающий попадание на внешнего света. Кроме того, желательно с^еспечить минимальную передачу тепла от лампочки к фоторезистору (его и от температуры). Наиболее жесткие требования предъявляются к лампочке накаливания. Яркость ее свечения при СКЗ напряжения на ней около 1,5 В должна быть достаточной, чтобы вывести в рабочую точку, соответствующую балансу моста. Такое ограничение обусловлено тем, что прибор должен иметь хороший пик-фактор (отношение максимально допустимого амплитудного значения измеряемого напряжения к среднему квадратическому). При небольшом пик-факторе прибор может не зарегистрировать отдельные выбросы напряжения и занизить тем самым его СКЗ. При значениях элементов моста, данных на схеме рис. 1, СКЗ напряжения на оптроне , выводящие его в рабочую точку ( около 10 кОм), будет примерно 1,4 В. Максимальная амплитуда выходного напряжения (до начала ограничения) в данном приборе не превышает 11 В, поэтому его пик-фактор будет около 18 дБ. Это значение вполне приемлемо для большинства измерений, но при необходимости его можно несколько увеличить, повысив напряжение питания усилителя.

Еще одно ограничение на лампочку накаливания - ее ток в рабочей точке не должен превышать 10 мА. В противном случае необходим более мощный эмиттер- ный повторитель, так как он должен обеспечивать пиковый ток. примерно в 10 раз больший, чем ток, потребляемый лампочкой накаливания в рабочей точке.

К фоторезистору самодельного оптрона особых требований не предъявляется, но если у радиолюбителя есть возможность выбора, то желательно найти экземпляр, который имеет необходимое в рабочей точке при меньшей освещенности. Это позволит реализовать больший пик-фактор прибора.

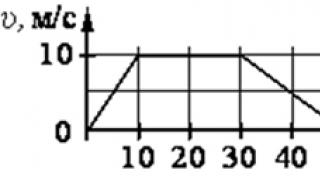

Выбор ОУ однозначно определяет комбинацию двух параметров: чувствительность и полосу пропускания. Амплитудно- (АЧХ) операционного усилителя К140УД8 приведена на рис. 2 (она типична для многих ОУ с внутренней коррекцией). Как видно из АЧХ, для того чтобы обеспечить измерения СКЗ напряжения в полосе частот до 20 кГц, максимальный (при верхнем по схеме рис. 1 положении движка переменного резистора R3) коэффициент усиления не должен в данном случае превышать нескольких десятков. Это подтверждает и нормированная АЧХ прибора, которая приведена на рис. 3.

Кривые 1-3 соответствуют трем положениям движка переменного резистора R3: верхнему, среднему и нижнему.

При этих измерениях усилителя (соответствует кривой 1) был около 150, что соответствует пределам измерения СКЗ от 10 до 100 мВ. Видно, что спад АЧХ на частотах выше 10 кГц в данном случае становится уже весьма существенным. Для уменьшения спада АЧХ возможны два способа. Во-первых, можно уменьшить (подбором резисторов R4 и R5) усилителя до 15…20. Это на порядок снизит чувствительность прибора (что можно легко компенсировать предварительными усилителями), но тогда и в худшем случае его АЧХ не будет идти ниже кривой 3 на рис. 3. Во-вторых, можно заменить на другой, более широкополосный (например, на К574УД1, ), что позволит реализовать при полосе пропускания усилителя 20 кГц высокую чувствительность прибора. Так, для К574УД1 усилителя при такой полосе пропускания может быть уже около нескольких сотен.

К остальным элементам прибора особых требований не предъявляется. Отметим лишь, что максимально допустимое рабочее напряжение для транзисторов VT1 и VT2, а также для фоторезистора должно быть не менее 30 В. Впрочем, для фоторезистора оно может быть и меньше, но тогда на мост следует подать пониженное напряжение и подобрать (при необходимости) резисторы R14 и R15.

Перед первым включением вольтметра движок резистора R6 устанавливают в среднее положение, резистора R3 в нижнее, а резистора R5 в крайнее правое по схеме положение. Переключатель SA1 переводят в левое-по схеме положение, а с помощью переменного резистора R6 устанавливают стрелку микроамперметра РА1 на нулевую отметку. Затем движки резисторов R3 и R5 переводят соответственно в верхнее и крайнее левое положение и уточняют балансировку усилителя. Вернув SA1 в исходное положение (контроль баланса моста), приступают к калибровке прибора.

На вход вольтметра подают напряжение синусоидальной формы от звукового генератора. Его среднее квадратическое значение контролируют любым вольтметром переменного тока, имеющим необходимые пределы измерений и частотный диапазон. Отношение максимального измеряемого напряжения к минимальному для данного вольтметра немногим больше 10, поэтому пределы измерений целесообразно выбрать от 0,1 до 1 В (для широкополосного варианта с ОУ КИОУД8) или от 10 до 100 мВ (для варианта с номиналами по рис. 1). Установив входное напряжение чуть меньше нижнего предела измерений, например 9…9,5 мВ, с помощью подстроечного резистора R5 добиваются баланса моста (движок R3 - в верхнем по схеме положении). Затем движок резистора R3 переводят в нижнее положение, а входное напряжение увеличивают до тех пор. пока не восстановится баланс моста. Если это напряжение будет более 100 мВ (для рассматриваемого нами варианта), то можно переходить к калибровке прибора и градуировке его шкалы. В случае, когда напряжение, при котором балансируется мост, меньше 100 мВ или заметно больше этого значения, следует уточнить резистора R2 (соответственно уменьшить или увеличить его). При этом, естественно, процедуру установки пределов измерения повторяют снова. Операция калибровки прибора очевидна: подавая на его вход напряжение в пределах 10… 100 мВ, вращением движка резистора R3 добиваются нулевых показаний микроамперметра и наносят на шкалу соответствующие значения.

Измерения отношения сигнал-шум магнитофонов, усилителей и другой звуковоспроизводящей аппаратуры обычно производят со взвешивающими фильтрами, которые учитывают реальную чувствительность человеческого уха к сигналам различных частот. Вот почему среднеквадратичный целесообразно дополнить таким фильтром, принципиальная которого приведена на рис. 4. Формирование требуемой АЧХ производится тремя RC-цепями - R2C2, R4C3C4 и R6C5. Амплитудно- этого фильтра приведена на

рис. 5 (кривая 2). Здесь же для сравнения показана (кривая 1) соответствующая стандартная АЧХ (стандарт СЭВ 1359-78). В области частот ниже 250 Гц и выше 16 кГц АЧХ фильтра несколько отличается от стандартной (примерно на 1 дБ), но возникающей при этом погрешностью можно пренебречь, поскольку шумовые составляющие с такими частотами в отношении сигнал-шум звуковоспроизводящей аппаратуры невелики. Выигрыш за эти небольшие отклонения от стандартной АЧХ - простота фильтра и возможность с помощью одного переключателя на два направления (SA1) отключить фильтр и получить линейный с коэффициентом передачи 10. У фильтра коэффициент передачи на частоте 1 кГц также равен 10.

Отметим, что R5 не задействован в формировании АЧХ фильтра. Он исключает возможность его самовозбуждения на высоких частотах из-за фазовых сдвигов в цепи обратной связи, обусловленных конденсаторами СЗ и С4. этого резистора некритично. При настройке прибора его увеличивают до тех пор, пока не прекратится самовозбуждение фильтра (контролируют широкополосным осциллографом или высокочастотным милливольтметром).

После подбора резистора R5 переходят к подстройке АЧХ фильтра в области высоких частот. Последовательно снимая АЧХ фильтра при различных положениях ротора подстроечного конденсатора С4, находят такое его положение, при котором на частотах выше 1 кГц отклонения АЧХ от стандартной будут минимальными. В области низких частот (300 Гц и ниже) ход АЧХ при необходимости уточняют подбором конденсатора С5. С2 (состоящий из двух конденсаторов емкостью 0,01 мкФ и 2400 пФ, включенных параллельно) влияет в первую очередь на ход АЧХ на частотах 500…800 Гц. Последний этап в настройке фильтра - подбор резистора R2. Его должно быть таким, чтобы коэффициент передачи фильтра на частоте 1 кГц был равен 10. Затем проверяют сквозную АЧХ фильтра и при необходимости уточняют емкость конденсатора С2. Когда фильтр отключен, подбором резистора R3 устанавливают коэффициент передачи предварительного усилителя равным 10.

Если этот фильтр встраивается в среднеквадратичный , то С1 и R1 (см. рис. 1) можно исключить. Их функции будут выполнять С5 и С6, а также R6 (см. рис. 4). В этом случае сигнал с резистора R6 подают непосредственно на неинвертирующий вход операционного усилителя вольтметра.

Поскольку пик-фактор измеряемого переменного напряжения в общем случае заранее не известен, то, как уже отмечалось, возможна погрешность в измерениях

СКЗ, обусловленная ограничением амплитуды сигнала на выходе усилителя. Чтобы быть уверенным в отсутствии такого ограничения, в прибор целесообразно ввести пиковые индикаторы максимально допустимой амплитуды сигнала: один для сигналов положительной полярности, а другой для сигналов отрицательной полярности. За основу можно взять устройство, которое было описано в .

Список литературы

1. Сухов Н. Среднеквадратичный //Радио.- 1981.- № 1.- С. 53-55 и № 12.-С. 43-45.

2. Владимиров Ф. Индикатор максимального уровня//Радио.- 1983.-№ 5.-

Почти каждому из нас рано или поздно доводилось (или еще придется) столкнуться с задачей измерить электрическое напряжение.

Это может понадобиться вам в одной из бесконечного множества бытовых ситуаций, и хорошо бы заранее знать, как и при помощи чего это можно сделать.

Для измерения напряжения вам понадобится всего лишь один прибор под названием "мультиметр" и источник электроэнергии. Измерить напряжение завалявшейся батарейки, блока питания для ноутбука, оголенных проводов в квартире - это одни из наиболее частых применений.

В этой статье мы на примере рассмотрим как измерять напряжение электрической энергии при помощи бытового мультиметра.

В качестве примера, для чего это нужно знать каждому, можно привести несколько бытовых ситуаций: замерив напряжение на батарейке можно понять, насколько она "здорова", или может быть её уже можно выбрасывать; лампа в люстре не горит, хотя лампочка новая - стоит проверить, возможно проблема в проводке; при отключении электричества на щитке в подъезде не лишним будет убедиться, действительно ли вы обесточили всю квартиру. В общем, применений масса.

С задачами разобрались, теперь стоит рассказать о том, что вам для понадобится для измерений. В 99% бытовых ситуаций вам будет нужен лишь источник переменного или постоянного тока и "мультиметр" - прибор измеряющий напряжение, также называемый "тестером", и другие электрические показатели, а конкретно одна из его функций - вольтметр . Для домашних замеров подойдет самая простая модель, которую можно найти в магазине по цене от 200 рублей.

И совсем немного о токе. Напряжение электрического тока измеряется в вольтах (V) . Сам ток может быть постоянным (DCV) или переменным (ACV) . В розетке и домашней проводке ток всегда переменный, а у всего, где есть "+" и "-" (батареек, аккумуляторов и т.д.) постоянный. Первым делом определите, какой ток вы собрались измерять и выберите на мультиметре соответствующее положение переключателя: DCV - постоянный ток, ACV - переменный ток.

Цифровые значения на мультиметре - это максимальные измеряемые показатели. Если вы даже приблизительно не знаете какое напряжение вам предстоит измерить, начните с установки на самое высокое значение.

Стоит учесть, что многие современные мультиметры умеют сами определять какой ток на них подается - постоянный или переменный. Если ваш мультиметр из таких, то вместо положений переключателя DCV и ACV у вас будет одно положение - V. В таком случае просто выставьте его.

Как подключить провода мультиметра

У многих новичков после покупки часто возникает вопрос - куда вставлять провода (а если быть точным, то они называются щупы ) мультиметра и как это правильно сделать.

Большинство мультиметров имеют три разъема для подключения проводов и два провода - черный и красный. Черный провод вставляется в гнездо с надписью COM , красный же в гнездо, где в числе символов есть обозначение V .

Третье гнездо служит для замера высоких токов и для измерения напряжения оно нам не понадобится, а вообще в него при необходимости перетыкается красный провод, а черный всегда остается в одном гнезде.

Как измерить напряжение в розетке

Одной из самых частых задач является измерение напряжение в розетке либо в квартирной проводке. При помощи мультиметра это сделать очень просто. Как мы уже писали выше, в розетках течет переменный ток, поэтому для его измерения нужно выставить переключатель на мультиметре в зону ACV .

Мы знаем, что напряжение должно быть примерно 220 вольт, поэтому если у вас мультиметр как на примере с фотографии выше - выставьте переключатель на отметку больше предполагаемого значения , в данном случае на 750 в диапазоне ACV.

Настроив прибор самое время засунуть пальцы щупы в розетку. Не имеет разницы какой провод в какое отверстие розетки вставлять. В целом здесь бояться нечего, главное держаться за изолированную часть щупов и не касаться металлической их части (хотя сделать это довольно сложно даже при большом желании), а также не допускать их касания друг друга, пока они вставлены в розетку, иначе можно устроить короткое замыкание.

Если вы все сделали правильно на экране вашего мультиметра будет показано текущее напряжение в розетке и вашей внутриквартирной проводке.

В нашем случае это 235.8 вольт - в пределах нормы. Ровно 220V на экране вы никогда не увидите, так что погрешность в +-20 - это нормально.

Как измерить напряжение аккумулятора или батареи

Всевозможные батарейки и различные аккумуляторы, в общем все, где вы видите "+" и "-" - все это источники постоянного электрического тока. Измерить постоянное напряжение ни чуть не сложнее, чем переменное.

Для этого возьмите, к примеру, самую обыкновенную пальчиковую батарейку. Соедините красный провод мультиметра с "+" - вым контактом батарейки, а черный с "-" - вым . Если вы соедините их наоборот - ничего страшного не произойдет, просто на экране мультиметра показания будут отображаться со знаком "минус", примерно вот так.

Обычно напряжение на аккумуляторах маленькое, так что можно не бояться и прижимать щупы пальцами. До 20 вольт вы скорее всего ничего не почувствуете. В случае батарейки типа AAA - её максимальное напряжение 1.5 вольта, что совсем не страшно для человека.

Как мы видим из показаний мультиметра, напряжение в нашей батарейке 1.351 вольта, а значит батарейка еще вполне себе заряженная и может использоваться.

Аналогичным образом можно проверять любые другие элементы питания и измерять их вольтаж, и как вы теперь знаете, ничего сложного в этом нет.

Основной единицей измерения электрического напряжения является вольт. В зависимости от величины напряжение может измеряться в вольтах (В), киловольтах (1 кВ = 1000 В), милливольтах (1 мВ = 0,001 В), микровольтах (1 мкВ = 0,001мВ = 0,000001 В). На практике, чаще всего, приходится сталкиваться с вольтами и милливольтами.

Существует два основных вида напряжений – постоянное и переменное . Источником постоянного напряжения служат батареи, аккумуляторы. Источником переменного напряжения может служить, например, напряжение в электрической сети квартиры или дома.

Для измерения напряжения используют вольтметр . Вольтметры бывают стрелочные (аналоговые) и цифровые .

На сегодняшний день стрелочные вольтметры уступают пальму первенства цифровым, так как вторые более удобны в эксплуатации. Если при измерении стрелочным вольтметром показания напряжения приходится вычислять по шкале, то у цифрового результат измерения сразу высвечивается на индикаторе. Да и по габаритам стрелочный прибор проигрывает цифровому.

Но это не значит, что стрелочные приборы совсем не применяются. Есть некоторые процессы, которые цифровым прибором увидеть нельзя, поэтому стрелочные больше применяются на промышленных предприятиях, лабораториях, ремонтных мастерских и т.п.

На электрических принципиальных схемах вольтметр обозначается кружком с заглавной латинской буквой «V » внутри. Рядом с условным обозначением вольтметра указывается его буквенное обозначение «PU » и порядковый номер в схеме. Например. Если вольтметров в схеме будет два, то около первого пишут «PU 1 », а около второго «PU 2 ».

При измерении постоянного напряжения на схеме указывается полярность подключения вольтметра, если же измеряется переменное напряжение, то полярность подключения не указывается.

Напряжение измеряют между двумя точками схемы: в электронных схемах между плюсовым и минусовым полюсами, в электрических схемах между фазой и нулем . Вольтметр подключают параллельно источнику напряжения или параллельно участку цепи — резистору, лампе или другой нагрузке, на которой необходимо измерить напряжение:

Рассмотрим подключение вольтметра: на верхней схеме напряжение измеряется на лампе HL1 и одновременно на источнике питания GB1 . На нижней схеме напряжение измеряется на лампе HL1 и резисторе R1 .

Перед тем, как измерить напряжение, определяют его вид и приблизительную величину . Дело в том, что у вольтметров измерительная часть рассчитана только для одного вида напряжения, и от этого результаты измерений получаются разными. Вольтметр для измерения постоянного напряжения не видит переменное, а вольтметр для переменного напряжения наоборот, постоянное напряжение измерить сможет, но его показания будут не точными.

Знать приблизительную величину измеряемого напряжения также необходимо, так как вольтметры работают в строго определенном диапазоне напряжений, и если ошибиться с выбором диапазона или величиной, прибор можно повредить. Например. Диапазон измерения вольтметра составляет 0…100 Вольт, значит, напряжение можно измерять только в этих пределах, так как при измерении напряжения выше 100 Вольт прибор выйдет из строя.

Помимо приборов, измеряющих только один параметр (напряжение, ток, сопротивление, емкость, частота), существуют многофункциональные, в которых заложено измерение всех этих параметров в одном приборе. Такой прибор называется тестер (в основном это стрелочные измерительные приборы) или цифровой мультиметр .

На тестере останавливаться не будем, это тема другой статьи, а сразу перейдем к цифровому мультиметру. В основной своей массе мультиметры могут измерять два вида напряжения в пределах 0…1000 Вольт. Для удобства измерения оба напряжения разделены на два сектора, а в секторах на поддиапазоны: у постоянного напряжения поддиапазонов пять, у переменного — два.

У каждого поддиапазона есть свой максимальный предел измерения, который обозначен цифровым значением: 200m , 2V , 20V , 200V , 600V . Например. На пределе «200V» измеряется напряжение, находящееся в диапазоне 0…200 Вольт.

Теперь сам процесс измерения .

1. Измерение постоянного напряжения.

Вначале определяемся с видом измеряемого напряжения (постоянное или переменное) и переводим переключатель в нужный сектор. Для примера возьмем пальчиковую батарейку, постоянное напряжение которой составляет 1,5 Вольта. Выбираем сектор постоянного напряжения, а в нем предел измерения «2V», диапазон измерения которого составляет 0…2 Вольта.

Измерительные щупы должны быть вставлены в гнезда, как показано на нижнем рисунке:

красный

щуп принято называть плюсовым

, и вставляется он в гнездо, напротив которого изображены значки измеряемых параметров: «VΩmA»;

черный

щуп называют минусовым

или общим

и вставляется он в гнездо, напротив которого стоит значок «СОМ». Относительно этого щупа производятся все измерения.

Плюсовым щупом касаемся положительного полюса батарейки, а минусовым — отрицательного. Результат измерения 1,59 Вольта сразу виден на индикаторе мультиметра. Как видите, все очень просто.

Теперь еще нюанс. Если на батарейке щупы поменять местами, то перед единицей появится знак минуса, сигнализирующий, что перепутана полярность подключения мультиметра. Знак минуса бывает очень удобен в процессе наладке электронных схем, когда на плате нужно определить плюсовую или минусовую шины.

Ну а теперь рассмотрим вариант, когда величина напряжения неизвестна. В качестве источника напряжения оставим пальчиковую батарейку.

Допустим, мы не знаем напряжение батарейки, и чтобы не сжечь прибор измерение начинаем с самого максимального предела «600V», что соответствует диапазону измерения 0…600 Вольт. Щупами мультиметра касаемся полюсов батарейки и на индикаторе видим результат измерения, равный «001 ». Эти цифры говорят о том, что напряжения нет или его величина слишком мала, или выбран слишком большой диапазон измерения.

Опускаемся ниже. Переключатель переводим в положение «200V», что соответствует диапазону 0…200 Вольт, и щупами касаемся полюсов батарейки. На индикаторе появились показания равные «01,5 ». В принципе этих показаний уже достаточно, чтобы сказать, что напряжение пальчиковой батарейки составляет 1,5 Вольта.

Однако нолик, стоящий впереди, предлагает снизиться еще на предел ниже и точнее измерить напряжение. Снижаемся на предел «20V», что соответствует диапазону 0…20 Вольт, и снова производим измерение. На индикаторе высветились показания «1,58 ». Теперь можно с точностью сказать, что напряжение пальчиковой батарейки составляет 1,58 Вольта.

Вот таким образом, не зная величину напряжения, находят ее, постепенно снижаясь от высокого предела измерения к низкому.

Также бывают ситуации, когда при измерении в левом углу индикатора высвечивается единица «1 ». Единица сигнализирует о том, что измеряемое напряжение или ток выше выбранного предела измерения. Например. Если на пределе «2V» измерить напряжение равное 3 Вольта, то на индикаторе появится единица, так как диапазон измерения этого предела всего 0…2 Вольта.

Остался еще один предел «200m» с диапазоном измерения 0…200 mV. Этот предел предназначен для измерения совсем маленьких напряжений (милливольт), с которыми иногда приходится сталкиваться при наладке какой-нибудь радиолюбительской конструкции.

2. Измерение переменного напряжения.

Процесс измерения переменного напряжения ни чем не отличается от измерения постоянного. Отличие состоит лишь в том, что для переменного напряжения соблюдать полярность щупов не требуется.

Сектор переменного напряжения разбит на два поддиапазона 200V

и 600V

.

На пределе «200V» можно измерять, например, выходное напряжение вторичных обмоток понижающих трансформаторов, либо любое другое находящееся в диапазоне 0…200 Вольт. На пределе «600V» можно измерять напряжения 220 В, 380 В, 440 В или любое другое находящееся в диапазоне 0…600 Вольт.

В качестве примера измерим напряжение домашней сети 220 Вольт.

Переводим переключатель в положение «600V» и щупы мультиметра вставляем в розетку. На индикаторе сразу появился результат измерения 229 Вольт. Как видите, все очень просто.

И еще один момент.

Перед измерением высоких напряжений ВСЕГДА лишний раз убеждайтесь в исправности изоляции щупов и проводов вольтметра или мультиметра

, а также дополнительно проверяйте выбранный предел измерения

. И только после всех этих операций производите измерения

. Этим Вы убережете себя и прибор от неожиданных сюрпризов.

А если что осталось не понятно, то посмотрите видеоролик, где показано измерение напряжения и силы тока с помощью мультиметра.