ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА

Дата: 08.11.2017

Класс: 6

Урок № 49

Тема урока: Ко н тро л ь н ая работа № 4. Изложен и е у ч е бн о -н а у ч ного т ек с та « С вязан н ые корн и » и ее анализ

Тип урока: урок общеметодической направленности

Цель: формировать умение излаг а ть бл и зко к тексту н а у ч ное р а с с у ж д ен и е

Основные виды учебной деятельности ученика (на уровне учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных):

Определяют тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста

Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, концовка)

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи

ХОД УРОКА

Приветственное слово учителя, организует работу учеников, настраивает на учебную деятельность.Приветствие учащихся. Готовят к уроку рабочее место, слушают учителя.

Запись числа. Классная работа.

Регулятивные:

выявление готовности к уроку

Личностные:

эмоциональный настрой на урок

Коммуникативные:

планирование учебного сотрудничества с преподавателем и со сверстниками.

2. Актуализация знаний, проверка Д/З

О чем мы говорили на прошлом уроке?

Что можно сказать об этой синтаксической конструкции?

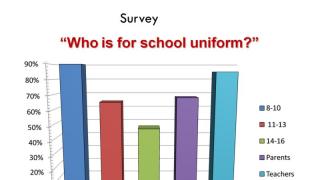

Какие типы можно выделить? (с1)

Расскажите об этих типах. (с2-4)

Рассмотрим композицию рассуждения (с5)

Текст

Основные понятия: тема текста, основная мысль, микротема, абзац, план, заголовок

Описание, повествование, рассуждение

Тезис - аргументы-вывод

Личностные:

проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной деятельности

Регулятивные:

оценивают результаты по эталону;

адекватное восприятие оценки учителя и товарища

Познавательные:

развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности

Коммуникативные:

развитие умения использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;

умение полно и точно выражать свои мысли.

3. Постановка темы, целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся

Сегодня мы будем писать изложение по тексту типа рассуждения

(запись темы)

Какую цель поставим перед собой

Какую задачу поставим перед собой

Изложение «Связанные корни»

Корень - это главная, обязательная часть слова. Именно корень выражает основное значение слова. Сравним слова дом и дом-ик (суффикс обозначает размер - «маленький», а корень - сам предмет), бежать и при-бежать. (приставка обозначает «приближение», а корень - само действие).

Но так бывает не всегда.

Возьмем глаголы обуть и разуть. На какие части они членятся? В них четко осознаются приставки об- (вариант приставки о) и раз- (сравним аналогичное значение приставок в глаголах одеть и раздеть), показатель инфинитива -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется как остаток после вычленения приставки и иных глагольных показателей. Его особенность состоит в том, что он не употребляется вне сочетания с приставками. Такие кории, которые употребляются лишь в сочетании со словообразовательными морфемами (приставками или суффиксами), называют связанными, отличая их от «обычных» - свободных корней.

Личностные:

умение слушать в соответствии с целевой установкой;

принимать и сохранять учебную цель и задачу;

дополнять, уточнять высказанные мнения по существу полученного задания.

Регулятивные:

принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения,

адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей

Коммуникативные:

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения материала

Познавательные:

задавать вопросы, адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач

4. Первичное усвоение новых знаний

Определите композицию

Сколько рассуждений в этом тексте

Творческое задание состоит в том, чтобы преобразовать второе рассуждение по типу первого: тезис – аргумент – пример

Для этого следует изменить форму последнего предложения, и поставить его сразу после тезиса

«Но так бывает не всегда. В русском языке есть корни, которые…..; их называют…»

Корень - это главная, обязательная часть слова.

(тезис)

Именно корень выражает основное значение слова

. (аргумент)

Сравним слова дом и дом-ик (суффикс обозначает размер - «маленький», а корень - сам предмет), бежать и при-бежать. (приставка обозначает «приближение», а корень - само действие).

(пример)

Но так бывает не всегда

. (тезис)

Возьмем глаголы обуть и разуть. На какие части они членятся? В них четко осознаются приставки об- (вариант приставки о) и раз- (сравним аналогичное значение приставок в глаголах одеть и раздеть), показатель инфинитива -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется как остаток после вычленения приставки и иных глагольных показателей. Его особенность состоит в том, что он не употребляется вне сочетания с приставками.

(пример)

Такие корни, которые употребляются лишь в сочетании со словообразовательными морфемами (приставками или суффиксами), называют связанными, отличая их от «обычных» - свободных корней.

(вывод)

Личностные:

Регулятивные:

формирование умения учиться высказывать своё предположение на основе работы с представленным материалом;

формирование умения оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;

формирование умения слушать и понимать других;

формирование умения формулировать свои мысли в устной форме;

Познавательные:

5. Творческое применение знаний в новой ситуации (проблемные задания), коррекция

Чтение текста 2 раза

Запись текста

Личностные:

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.

Регулятивные:

Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание

Познавательные:

формирование умения осуществлять познавательную и личностную рефлексию

6. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.

Достигли ли мы цели, которую ставили перед собой?

Что нам в этом помогло?

Что получилось на уроке?

Возникали ли трудности, в чем?

Личностные:

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.

самооценка на основе критерия успешности

Регулятивные:

принимать и сохранять учебную задачу.

Коммуникативные:

умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Познавательные:

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения.

7. Домашнее задание

Корень — это главная,

обязательная часть слова. Именно корень выражает основное значение слова.

Сравним слова лес и лесок(суффикс обозначает размер — «маленький», а корень —

сам предмет), бежать и при-бежать (приставка обозначает «приближение», а корень

— само действие).

Но бывает и другая ситуация.

Возьмем глаголы обу

ть и разу

ть. В них четко осознаются приставки об- (вариант

приставки о) и раз- (сравним аналогичное значение приставок в глаголах одеть и

раздеть), показатель инфинитива -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень

выделяется как остаток после вычленения приставки и иных глагольных

показателей. Его особенность состоит в том, что он не употребляется вне

сочетания с приставками.

Такие корни, которые употребляются лишь в сочетании со

словообразовательными морфемами (приставками или суффиксами), называют

связанными, отличая их от «обычных» — свободных корней.

В словах теленок, жеребенок корни связаны суффиксом -онок (сравним

этот суффикс при свободных корнях: тигр— [тигр"-онок], слон— [слои"-оиок],

волк— [волч"-онок]).

Нередко в семантике целого слова значение связанного кория является неясным,

ощущается слабо. Мы видели это в глаголах обуть и разуть, имеющих связанный

корень -у-. Вот еще примеры: отнять — отнимать, поднять — поднимать, снять —

снимать, принять — принимать. В этих словах значение приставок осознается

четко, а значение связанного корня (-ня- в сов. в., -ним- в несов. в.) едва

брезжит. Что означает этот корень? Какое-то действие, но какое именно — неясно.

Выделение связанных корней допустимо лишь, когда прочие части слова являются

морфемами, имеющими в составе слова определенное, четко осознаваемое значение:

во-нз-и-ть, про-нз-и-ть (сравним: во-ткнуть, проткнуть), добав-и-ть,

от-бав-и-ть (сравним: до-ли-ть, от-ли-ть); от-верг-ну-ть, в-верг-ну-ть (от-кинуть,

от-бросить, в-ставить). Если значение «соседей» неясно, нет оснований для

вычленения и связанного корня.

Так, в группе отнять, поднять, принять, разнять приставки имеют конкретные пространственные значения и осмысляются четко. В глаголе же понять («постигнуть умом») значение приставки неясно, поэтому нет оснований и для выделения в этом глаголе связанного корня.

С точки зрения

происхождения имеются две группы слов со связанными корнями

:

1. Исконно русские слова, корень которых в прошлом был свободным.

Таковы многие приставочные глаголы, в том числе уже знакомые нам слова с корнями -верг- и -ня-.

В древнерусском языке был глагол

яти — «брать», ушедший из языка; сохранились лишь его потомки — глаголы с

приставками: отнять,

поднять, разнять и др.; -н--вставной звук

между приставкой и корнем, в современном языке он выступает как часть

связанного корня.

2. Заимствованные слова, которые в русский язык пришли целиком, но при сопоставлении

с другими словами в них вычленяются суффиксы и приставки: зго-изм, эго-ист;

туризм, тур-ист; изол-ирова-ть, изол-яци-я, [изол-атор]

(По материалам справочного пособия Д.Э.Розенталя)

Суффиксы и приставки отличаются от корней тем, что они не имеют в языке самостоятельного употребления (см. гл. 1). Они всегда находятся при корне слова, как бы «привязаны» к нему. Корни же употребляются и в соединении с деривационными аффиксами (дом-ик, пра-дед, лимон-н-ый), и без них (дом, дед, лимон). Однако существуют слова, корни которых живут в языке только в соединении с суффиксами и приставками, т. е. как бы в «связанном» виде. Основы таких слов называют связанными (термин Г. О. Винокура). Однако точнее в таких случаях было бы говорить о связанных корнях.

Связанные корни находим в словах свергнуть, отвергнуть, низвергнуть; добавить, отбавить, прибавить, добавка, прибавка, прибавление; вонзить, пронзить. Связанные корни по ряду признаков отличаются от свободных корней (лишены способности употребляться вне связи с деривационными морфемами; обязательно должны повторяться в ряде слов). Они не являются полноценными корнями. Поэтому их предложено называть радиксоидами (от лат. radix - корень и гр. -oid - подобный). Термин «радиксоид» введен А. А. Реформатским.

Разберем для примера слова с радиксоидом верг-/ верж-. Он встречается в ряде глаголов с приставками (ввергнуть, свергнуть, низвергнуть, отвергнуть) и в отглагольных существительных (низвержение, свержение, извержение). В современном языке радиксоид верг-j вержсам по себе непонятен. Его значение можно вывести только из состава тех слов, в которые он входит. В XVIII в. глагол вергнуть (со значением ‘кинуть, бросить’) еще мог употребляться свободно (без приставок) в торжественном книжном языке, однако в живой речи он был уже неупотребителен. В современном языке многие слова с радиксоидом вергделятся на морфемы благодаря тому, что они составляют группу противопоставленных в смысловом отношении слов. Значение приставок в них выступает вполне отчетливо: ввергнуть в бездну (направление действия внутрь, ср.: ввести, входить, вдвинуть), отвергнуть предложение (направление действия от чего-нибудь, ср.: отбросить, откинуть), свергнуть царя, низвергнуть тирана (в обоих случаях направление действия вниз, ср.: сбросить царя, низринуться с горы), извержение вулкана, вулкан изверг лаву (направление действия изнутри чего-нибудь).

В индивидуальном поэтическом сознании радиксоид верг-/вержможет вычленяться из состава слова и в какой-то степени осмысляется. Так, В. В. Маяковский употребляет его как самостоятельное слово: Встаньте, ложью верженные ниц...

Особый разряд слов со связанными корнями составляют иноязычные заимствования: агит-ировать, агитация, агит-атор; изол-ировать, изол’-ация, изол’-атор; спекул-ировать, спекул"-ация, спеку л’-ант. В этих словах имеются связанные корни агит-, изол’-, спекул’и суффиксы со значением действия, отвлеченного действия и действующего лица или предмета. Слова такого рода хорошо членятся, так как входят в двойные ряды соотношений - слов с тем же аффиксом и слов с той же основой. Ср. также: тур-изм, тур-ист; ате-изм, ате-ист; эго-изм, эго-ист.

Отметим следующие особенности слов с радиксоидами:

- Численность слов с радиксоидами различна. Она зависит от характера значения слова, от принадлежности слова к той или иной части речи, а также от наличия в языке слов, соотносительных с данным по семантике и морфемному составу.

- Чем активнее и сопоставимее ряд слов со связанным корнем, чем яснее в слове значение входящих в него словообразовательных аффиксов, чем деятельнее в языке эти аффиксы, тем отчетливее членимость слова. Особенно четко выделяются деривационные аффиксы п р о-

одеть - раздеть, добавить - отбавить.

- Слова со связанными корнями, входящие в двойные ряды соотношений (слов с тем же радиксоидом и слов с тем же аффиксом), хорошо членятся: ассоциировать - ассоци-ация, изол-ировать - изол’-ация.

- В словах со связанными корнями может происходить перенесение смыслового веса слова с корня на аффиксы, чаще всего приставки: поднять, отнять, разнять. Значение корня в таких словах неясно, оно утрачено языком и выводится из значения тех слов, в состав которых входит.

- Лучше членятся слова со связанными корнями, имеющие конкретные значения. Слова с отвлеченными значениями легче утрачивают членимость, ср.: от-нять, раз-нять и понять (‘постигнуть умом’), внять (он не внял моим мольбам).

Еще по теме § 7. СВЯЗАННЫЕ КОРНИ:

- СОСТОЯНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ЭКОЛОГИЯ" В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ "КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ТОМСКОГО РАЙОНА

- Причины утраты родовых корней.Разрыв родственных связей

- Корневые морфемы: свободные (поливалентные свободные корни) и связанные корни (унивалентные корни (унирадиксоиды))

Классификации морфем по их роли и месту в составе слова

По роли и месту в составе слова все морфемы делятся на корневые и аффиксальные. В корне сосредоточено основное вещественное значение, аффиксы присоединяются к корню и конкретизируют его значение. Лексическое значение слова образуется из совокупности значений корня и словообразующих аффиксов. При помощи аффиксов образуются новые слова и формы слов.

Аффиксы (служебные морфемы, лат. affixum «прикрепленный») по отношению к корню распределяются на:

1. суффиксы

2. постфиксы

3. приставки

4. окончания

5. интерфиксы.

Корневая морфема (корень) -

заключает в себе основной элемент лексического значения слова, это общая часть родственных слов. Корень - обязательная часть любого слова. Слов без корня не существует.

Все родственные слова с общим корнем образуют гнезда однокоренных слов: лес, лесной, лесистый, лесочек, обезлесить и т.д.(это только часть гнезда).

Все слова в гнезде должны иметь одно значение корня.

Гнезда бывают разными по количеству входящих в них однокоренных слов.

чист до 60 слов

вод (Z движения, водить) более 100 слов

да (пере-да-ть) более 100 слов

По наиболее общей семантике корни делятся на несколько групп:

· корни с предметным Z (называют предмет) - дом, лес, книг-а, рыб-а, соль, человек

· с признаковым Z - бел-ый, храбр-ый, тверд-ый, син-ий

· с процессуальным Z (чит-ать, ход-ить, лет-еть, нес-ти )

· с колич. Z (тр-и, дв-а, пять, ст-о )

· с местоименным Z (мой, свой, ты/тебя - супплетивные корни)

Общее Z корня сохраняется во всех производных словах:

дом ® домашний (все равно предметное Z)

соль ® солить (все равно предметное Z)

ходить ® хождение

ходьба (Z процесса, движения)

Если надо установить, какое слово от какого произошло, необходимо учитывать семантику корня:

ход и ть ® ходØ (Z корня процессуальное, следовательно направление производности такое: от слова, чья частеречная принадлежность имеет это Z, к слову, частеречная принадлежность которого не имеет этого Z. Вывод: Z процесса есть у глаголов, следовательно, исходный глагол)

глухой ® глушьØ (Z корня признаковое, мотивируется прилагательным)

тихий ® тишьØ

Корни могут видоизменяться, то есть иметь алломорфы (даже несколько у одного корня). Они возникают в результате исторических изменений:

книг-а/книж-ный г//ж

бросить / бросать / брошу / перебрасывать

с’ // с // ш о//а

жа-ть/жн-у/с-жин-ать (в Z «убирать хлеб»)

жа-ть/жм-у/с-жим-ают (в Z «сдавливать»)

песок (основа равна корню, т.к. в СРЯ - немотивировано) / песка (о//нуль звука) / песочный (к//ч) / песчаный (к//ч, о//нуль звука)

Важно не расчленять слово там, где с точки зрения современного русского языка слово не членится. Частая ошибка:

корм ить/кормл ю

люб ить/любл ю (j палатализация в истории языка)

Корни могут быть свободными и связанными . Свободные корни выступают как самостоятельная лексическая единица (то есть основа слова равна его корню хотя бы в одном однокоренном слове):

столØ песокØ

деньØ ночьØ

пятьØ вод-а

где такси

пони там

Связанные корни - это корни, которые всегда сопровождаются приставочными или суффиксальными аффиксами. Они выделяются при сопоставлении с родственными словами.

пт-ица пт-ах-а пт-ич-ийØ пт-енец

Это связанный корень в СРЯ, но в древнерусском языке было слово пота (=птица), и корень был свободным.

В связанных корнях лексическое значение ослабляется. Значение такого корня можно выделить лишь при сравнении лексических значений всех слов, содержащих этот корень, за вычетом значений приставок и суффиксов.

Например:

вверг нуть, сверг нуть, низверг нуть, отверг нуть

в вергнуть - приставка имеет Z «направление действия внутрь»

с вергнуть - направление вниз

от вергнуть - направление от чего-либо

под вергнуть - направление на объект воздействия воздействия

(Z корня - «кинуть, бросить», еще в 19 веке было слово вергнуть )

Примерами связанных корней также могут служить следующие ряды слов:

добав ить, убав ить, прибав ить, прибав ка

прий ти, уй ти, подой ти, отой ти

вонз ить, пронз ить обу ть, разу ть

наде ть, оде ть, разде ть

обу ть, разу ть

В этих и других рядах слов Z корня настолько ослаблено, что семантический вес (определяющий лексическое Z слова) переносится с корня на приставку.

В некоторых пособиях связанные корни, значение которых ослабляется, называют радиксоидами (от лат. radix «корень» oid «подобный», буквально - «подобный корню»).

Почему происходит такое явление, т.е. почему появляются связанные корни?

1. Исходное слово исчезает, но есть родственные (птица, ввергнуть )

2. связано с заимствованием

оптимизмØ (сначала не членилось, заимствованное)

затем: оптим-ист, оптим-альный, оптим-ист (обросло однокоренными словами, и начало члениться)

космос (сначала)

затем: косм-ос, косм-онавт, косм-ический, косм-одром

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению аффиксальных морфем, отметим, что в лингвистике употребляется термин аффиксоид. (от лат. affix «прикрепленный» oid «подобный», буквально - «подобный аффиксу»)

Аффиксоид -

это корневая морфема, в которой ослабляется основное значение и приближается к значению аффиксов. Различают префиксоиды и суффиксоиды, которые сближаются по своему значению соответственно с приставками (префиксами) и суффиксками.

Аффиксоиды отличаются от радиксоидов тем, что если радиксоиды употребляются в простых основах, то аффиксоиды - преимущественно в сложных (т.е. имеющих 2 корня).

полу тень

полу месяц

пол день

(полу - ослаблено Z, но на практике выделяют как корень. Об ослабленности значения свидетельствует тот факт, что корень пол//полу не употребляется самостоятельно, т.е. имеет связанное значение, значение, которое выделяется при сопоставлении всех слов с этим корнем, напр. половина )

пушкиновед (Ср. со Z слова:пушкинист )

Суфффикс -

это аффикс, который располагается после корня и служит для образования новых слов и форм слова. Поэтому суффиксы делятся на формообразовательные и словообразовательные.

Словообразовательные суф . служат для образования новых слов с новым лексическим значением:

чист ый® чистот а

чисти ть

чисто

чистюл я

Последний суффикс (вместе с системой флексий или без флексии) обычно является показателем ЧР:

чистот а - сущ.

чистюл я - сущ.

чисто - нареч.

Формообразовательные суф . служат для образования грамматических форм слов (в зависимости от части речи), при этом сохраняется тождество лексического значения:

Суффиксы часто подвергаются видоизменению, т.е. имеют алломорфы .

дубок / дубк а (к - алломорф к -ок )

подарок / подароч ный

старец / старч еский

Суффиксы м.б. материально выраженными и нулевыми .

НУЛЕВАЯ МОРФЕМА - ЭТО ЗНАЧИМОЕ ОТСУТСТВИЕ МОРФЕМЫ.

Нулевой суф . выделяется при сопоставлении с др. словами.

несØ /несл а (по сопоставлению с формами слова)

безусØый, безногØий, безрукØий (по сопоставлению со словообраз. моделью - Ср. безлошадн ый)

Нул. суф. выделяется и в отглагольных сущ.:

разрывØ разрывать

переходØ переходить

Ø в сущ., образованных от прил. (т.е. в отадъективных существительных):

сушьØ сухой

гнильØ гнилой

По происхождению суффиксы м.б. собственнорусскими и иноязычными. Подавляющее большинство - исконно русских.

Заимствованные, в частности:

ад блокад а, клоунад а

аж массаж , типаж , инструктаж , татуаж

ант оккупант , диверсант , докторант

изм авангардизм , классицизм , марксизм

В том случае, когда перед нами стоит задача выделить в слове все живые морфемы, т.е. сделать словообразовательный анализ, необходимо

1) учитывать фонемный состав слова. Это связано с тем, что фонема [j], часто «прячущаяся» в иотированных гласныхв одних случаях принадлежит корню, в других суффиксу:

например: друз-j- а - входит в суффикс

армиj- а - входит в корень

2) учитывать мотивацию слова, и согласовывать свои предположения с типической для словообразования моделью:

при театральн ый ← театр

т.к. при вокзальн ый ← вокзал

при школьн ый ← школ а

Префикс -

Термин префикс (от лат. praetixum - «прикрепленное впереди») + калька приставка

Префикс - аффикс, который помещается перед корнем и служит для образования новых слов с новым лексическим значением.

пра дед дед

под группа группа

не красивый красивый

с писать писать

Приставки, присоединенные к глагольным основам, кроме словообразоват. функции, могут менять вид глагола (из глагола несоверш. вида сделать глагол совершенного вида). Такие приставки следует квалифицировать как синкретичные.

с делать (довести до разумного результата начатое дело)

по строить (-//-)

ис купать (-//-)

вы купать (-//-)

Приставки располагаются перед корнем, но могут располагаться и перед другой приставкой:

со-бирать ® на -со-бирать (набрать в большом количестве) ® по- на-со-бирать (оттенок пренебрежительности - нечто негодное).

не-счастный ® раз-не-счастный

ПРИСТАВКИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЧР.

сущ.+ прист.= сущ.: дед ® прадед

прил. + прист. = прил.: новый ® неновый

глагол + прист.= глаг.: спать® поспать

нареч. + прист. = нар.: ныне ® поныне

Приставки могут иметь алломорфы :

в//во внести/войти

вз//воз взрастить /возделать

вс//вос вскопать/воспеть

Но среди приставок это менее распространенное явление, чем среди суффиксов. И большинство приставок не видоизменяется.

По происхождению приставки бывают собственно-русскими и иноязычными. Большинство - собственно-русских, и восходят к общеславянскому и индоевропейскому периодам. Они обычно соотносятся с предлогами:

предлог в и приставка в (во йти в дом)

из – из (из ымать из обращения)

от - от (ото йти от дома)

Некоторые русские приставки сложились на базе частиц:

не неурожай, некрасивый

ни ничто, никуда

кое кое-как, кое-что

Иноязычных приставок немного:

| а | =не, без | аморальный, алогичный |

| анти | Z «противоположный» | античастица |

| архи | Z чрезмерности | архиопасный |

| де | Z разрушения, возврата | денационализация |

| дез | Z уничтожения, отсутствия | дезорганизация |

| дис | Z уничтожения, отсутствия | дисквалификация, дисгармония |

| инфра | Z «внутри» | инфраструктура (внутренняя структура) |

| интер | между | интервокальный |

| ультра | ультрамодный (высшая степень качества) | |

| ир | не | ирреальный |

| ре | снова, пере (= переделать) | реорганизация |

| псевдо, квази и некот. др. | Z «ненастоящий, лживый» | квазиязык псевдонаука |

Приставки могут быть только материально выраженными, НУЛЕВЫХ ПРИСТАВОК НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Прежде чем говорить о других аффиксальных морфемах, следует обобщить и сопоставить некоторые сведения о приставках и суффиксах.

| Суффикс | Приставка |

| Суффиксы нередко бывают спаяны с окончаниями, совместно выражая с ними грамматическое Z: стар-и-ть (инфинитив) молод-ость-Ø (сущ. ж.р.) говор-ун-Ø (сущ. м.р.) | Приставки по преимуществу не участвуют в реализации грамматического Z (за искл. глаголов) |

| словообразовательный суффикс может либо менять, либо не менять принадлежность слова к ЧР дом – домик дом – домашний | приставка никогда не меняет принадлежности слова к ЧР: пункт – подпункт веселый – развеселый бежать – убежать |

| один и тот же суффикс не может образовать слова разных ЧР: -лив- - всегда суф. прил. (молчаливый, терпеливый) -ец - суф. сущ. (храбрец, строптивец, кормилец ) | приставка безразлична к частеречной принадлежности слова, т.е. одна и та же приставка м. присоединяться к словам разной частеречной принадлежности: раз-: развеселый, раскрасавица со-: соавтор, сопереживать |

| Суффиксы могут коренным образом поменять лексич. Z слова: белок (Z «часть яйца») тигренок (Z «детеныш тигра») | Не меняет коренным образом лексического Z слова, а лишь вносит в это Z дополнительный оттенок. Напр. раз- - оттенок Z «очень» - раскрасавица глагольные приставки имеют оттенок Z - указание на направление: убежать, прибежать |

| Мало характерны для глаголов, очень распространены у имен сущ. и прил. | Мало характерны для существительных, очень распространены у глагола |

| Часто вызывают различные чередования: бумага - бумажный горох - горошек | Практически не влияют на фонемное строение слова |

| Могут быть материально выраженными и нулевыми (тишина, тишьØ ) | Всегда материально выражены |

| И еще 1 особенность, свойственная приставкам | |

| Могут иметь побочное, добавочное к основному ударению: сòнанимáтель (что препятствует даже фонетической редукции безударных гласных) |

Кроме того отметим, что иногда слова образуются одновременным присоединением приставки и суффикса - это приставочно-суффиксальный способ образования слов. Например,

при школьн ый ← школ а

за озерj э ← озер о

В таком случае, ученые говорят не о двух разных словообразовательных морфемах - приставке и суффиксе, а об одной морфеме, которую называют конфиксом .

Можно ли использовать этот термин?

1. Он может использоваться при морфемном разборе (когда для доказательства морфемной структуры подбираются слова с такой же структурой). Например, доказательством приставки и суффикса в слове заозерье будут слова забайкалье, закарпатье.

2. Нецелесообразно пользоваться им при словообразовательном анализе, поскольку в последнем случае потребуется замена привычного термина приставочно-суффиксальный способ другим - конфиксация, что не совсем удобно.

Постфикс

Термин - от лат. postfixum - «прикрепленное после».

Термин постфикс используется в лингвистич. науке в 2 ZZ:

широкое Z: «любая аффиксальная морфема находящаяся после корня (суффикс, флексия, пофлексийный суффикс)»

Мы будем использовать в узком смысле, согласно которому постфикс - это аффиксальная внутриоснó вная морфема, располагающаяся после окончания и служащая для образования новых слов и - редко - для образования ff S.

До недавнего времени постфикс называли пофлексийным суффиксом. В некоторых пособиях вы можете встретиться с этим термином.

Постфикс входит в основу .

Самыми распространенными постфиксами являются глагольный постфикс –ся и местоименные постфиксы –то, -либо, -нибудь.

Постфикс присоединяется к глагольной основе:

учить ® учиться (новое LZ), ся находится после окончания инфинитива,

ff - уч-ишь-ся, учащ-ий-ся ( f причастия)

Постфиксы –то, -либо, -нибудь образуют неопределенные местоимения - кто-то, что-либо, какой-нибудь.

Сложно увидеть, что постфикс находится после окончания в местоимениях в связи со своеобразием местоимений:

к-ого-то

к-ому-то

к-ем-то

ч-его-то

Главное назначение постфикса - образование новых слов, но редко в глаголах страдательного залога образуются формы слова:

Газеты доставляются почтальоном (Это форма страдательного залога, т.к. объект действия выражен Им.п., а субъект - Тв.п.). Следовательно - доставляются - это форма глагола доставлять , и возможна трансформация: Почтальон доставляет газеты .

Иногда возникает необходимость квалифицировать то или иное явление, как, например, определить, какой морфемой является -нибудь в словах:

Какой-нибудь

кто-нибудь постфиксы, т.к. после окончаний местоимений

Когда-нибудь

где-нибудь суффиксы, т.к. в наречиях нет окончаний

Проделаем аналогичную процедуру применительно к глаголу и его формам:

разбежаться

разбежавшийся постфиксы, т.к. после окончаний

разбегусь

разбегиØсь

разбежавшись - суффикс, т.к. в деепричастиях нет окончаний

Флексия

Термин флексия - от лат. flexio «сгибание», в русской лингвистике используют дублетный термин окончание , который свидетельствует о завершающей позиции в слове. И действительно, в большинстве случаев окончание замыкает слово.

Флексия - аффикс, который находится за пределами основы и служит для образования форм данного слова.

«Русская грамматика-80» приводит такое определение флексии:

Флексийными морфами в русском языке являются такие морфы, взаимозамена которых в словоформах приводит к изменению морфологических значений рода, числа, падежа и лица: стен -а , стен -ы, стен -е..., ст ен -ы ; красн -ый , красн -ая , красн -ое , красн -ые ; пиш -у , пиш -ешь , пиш -ет , пиш -ем ...

К флексийным морфам относятся также показатели инфинитива (например, -ти в глаголе нести ).

Окончания выделяются только в изменяемых словах. Неизменяемые слова не имеют окончаний.

Чтобы правильно выделить окончание, надо изменить слово с учетом его частеречной принадлежности:

столØ, стол-а, сто-у (сущ., измен. по числам и падежам)

мор-е, мор-я, мор-ю

зданиj-э, зданиj-а, зданиj-у

бер-у, бер-ешь, бер-ем, бер-ете (глагол, изменяется по лицам и числам)

шел, шла, шло, шли (глагол в прош. вр. изменяется по родам и числам)

к-то, к-ого, к-ому (мест., измен. по падежам)

лисийØ, лис’j-его, лис’j-ему (прил., изм. по родам, числам, падежам)

Поэтому окончание служит средством выражения самых различных GZZ:

· у сущ. - Z числа, падежа

· прил. - рода, числа, падежа

· глаг. - накл., времени, числа, лица

При помощи окончания слова соединяются в словосочетание и предложение. Это является основанием для того, чтобы отнести русский язык к флективным языкам. То есть морфемы имеют национальную специфику.

При пом. окончания образуются формы одного и того же слова:

· у сущ. - 12 падеж. ff

· у личных форм глагола - 6 форм (три лица, ед./мн.ч. - гружу, грузим )

Мы с вами упомянули, что в большинстве случае постфикс замыкает слово, исключение составляют 2 случая:

1. Когда после флексии находится постфикс (кто-то, какой-то, раскрасившийся )

2. Некоторые слова имеют 2 окончания. Это явление имеет название внутриоснóвных окончаний и проявляется лишь у одного класса слов - у имен числительных:

пять-Ø-десят-Ø

пят-и-десят-и

пять-ю-десять-ю

четыр-е-ст-а

четыр-ех-сотØ

четыр-ем-ст-ам

Причины такого лингвистического поведения числительных кроются в исторических фактах, среди которых назовем лишь три:

1. числит. - это замкнутая группа слов с нехарактерным поведением (т.е. с минимальным влиянием аналогии)

2. внутриосновное окончание свидетельствует о неполном сращении в одно слово двух компонентов

3. тенденция «причесать» числительные, т.е. лишить их внутриосновного окончания прослеживается в разговорной речи, когда числительные перестают склонять. Однако этому препятствует нормативный аспект литературного языка.

Окончания могут быть материально выраженными и нулевыми.

Нулевое окончание - это значимое отсутствие окончания, то есть окончание несет GZ и выделяется по сопоставлению с другими формами того же слова.

учительØ ( Z м.р., ед.ч., Им.п.), учителя

геройØ (-//-), героя

мать ( Z ж.р., ед.ч., Им./Вин. пад.), матери

Сложно выделять Ø-окончания

· в словах, имеющих суффикс j (или алломорфы этого суффикса):

волч-иj-Ø

волчьj-его

волчьj-ему

· у сущ. на –ие, -ия

зданиj-а (им., мн.)

зданийØ (род., мн)

· в кратких прил. м.р. выделяют по сопоставлению с формами ж. и ср. рода:

храбрØ, храбр-а, хрáбр-о

· в числит.

одинØ, одн-ого

· в формах прошедшего времени м.р. по сопоставлению с формами ж. и ср. р.

несØØ (две нулевые морфемы), несл-а, несл-о

добегалØся, добегал-а-сь, добегал-о-сь

То есть при выделении Ø-окончания действует общее правило выделения окончаний.

Интерфикс

это незначимая морфема (или морфема, не обладающая Z), она используется для благозвучного устройства слова.

Напр., необходимо образовать прил. от слова Ялта ® ялт(ин)ский (чтобы слово звучало эстетично):

поить ® пои(л)ец (суф. со Z лица, согласный появляется для преодоления нехарактерного для исконно русских слов стечения гласных)

жить ® жи(л)ец

петь ® пе(в)ец

Интерфикс чаще всего используется

· на стыке корня и суффикса:

кофе ® кофе(й)ный

купе ® купе(й)ный

Сомали ® сомали(й)ский

· между двумя корнями (то, что называют соединительной гласной):

дым(о)ход

пар(о)воз

В сложных словах кроме интерфиксов о, е , могут быть и другие:

дв(ух)этажный (это не окончание,

потому что не изменяется)

ялт-инск-ий

жи-лец

С термином интерфикс в лингвистической науке сложилась парадоксальная ситуация:

ü С одной стороны, этот термин находятся в ряду таких как префикс, суффикс, постфикс. Его латинская природа ясна - «находящийся между».

ü С другой стороны, высказывается мнение, что нецелесообразно говорить об интерфиксе как о морфеме, поскольку морфема имеет Z, а интерфикс - нет. Поэтому интерфикс еще называют «незначимой прокладкой» (Земская Е.А.) или «асемантическим элементом» (Гридина Т. А.).

Части слова

Морфемика – это раздел науки о языке, в котором изучается внутренняя структура слова, определяются мельчайшие, далее неделимые значимые части слова (морфемы), рассматриваются особенности строения морфем (и реализующих данные морфемы морфов), их семантические свойства и функции в слове.

Словообразование - раздел языкознания , который изучает словообразовательную систему языка.

Морфемный состав слова - это совокупность всех структурных элементов, выделяющихся в слове, например: работ-ниц-а, при-готов-и-ть-ся, анти-ядер-н-ый и т. п. В состав слова входят: материально выраженные морфемы/ нулевые морфемы; интерфиксы; унификсы, см.,например: ракет-о-нос-и-тель-W (в слове 6 морфем), почт-амт-W (в слове 3 морфемы), пят-и-лет-н-ий (в слове 5 морфем). Слово может состоять из одной морфемы (см., например, там, около, пальто, беречь и т. п.) и может включать в свой состав более 10 морфем (это характерно для сложных слов).

Морфема – это минимальная значимая часть слова.

Морф – это конкретный представитель морфемы в речи. В одну морфему объединяются несколько морфов, например: бр ать, бер у, бе[р’] ите, отбе[р] у, отбир ать, выбор и т. п. В указанных словах корневая морфема представлена следующими морфами - - бр-, - бер-, - бер’-, - бир-, - бор-. Если морфема - обобщенная нелинейная единица, которая существует в виде определенных совокупностей морфов, то морф относится к конкретным линейным единицам языка.

Корень - обязательная морфема любого слова, обозначает наиболее существенные элементы лексического значения слова. Корень является общей частью родственных слов и выделяется путем сопоставления слов одного гнезда. Слов без корня не бывает. Корни могут быть свободными и связанными. Свободные корни способны выступать вне связи со служебными словообразующими аффиксами , например: вскрик нуть (крик), подберез овик (берез-а) и т. п. Связанные корни во всех родственных словах реализуются только в сочетании со словообразовательными аффиксами: волшеб ный (волшебство), жонгл ер (жонглировать), обу ть (разуть) и т. п.

Аффикс - морфема, которая выражает служебные значения (словообразовательное или грамматическое), которые присоединяются к семантике корня, модифицируя или конкретизируя ее в каком-либо отношении. К аффиксам относятся приставки (префиксы), суффиксы, окончания (флексии), постфиксы.

Интерфикс (от лат. inter-между и fixus - прикрепленный)– часть слова, которая не имеет ни словообразовательного, ни грамматического значения , т. е. не является морфемой. Это морфонологическое средство, которое облегчает сочетаемость словообразующих аффиксов. К «прокладкам» (интерфиксам) в русском языке относятся:

а) соединительные гласные в сложных словах: язык-о -вед, пят-и -летний, дв-ух -классный и т. п.; б) незначимые прокладки между корнем и аффиксами или между аффиксами мексик-ан -ский, купе-й -ный, арго-т -изми, жи-в -ут, ли-в -ень и т. п.

Основа - часть слова без окончания. Различаются основы формообразующие (основы формы) и основы словообразующие (основы слова). Формообразующей называется основа, которая используется для образования грамматических форм слова, она представляет собой часть слова без окончания, например: книг -а, красив -ый, пиш -ем, думающ -ий и т. п. Словообразующей называется основа, которая используется для образования новых слов, она представляет собой часть слова без окончаний и формообразующих аффиксов, например: работа -л-а, сдела -вш-ий, красив -ее, прочита -в и т. п.

Постфикс (от лат. post - после и fixus-прикрепленный) - служебная морфема, которая находится после окончания и выражает грамматическое и (или) словообразовательное значение. В русском языке к постфиксам относятся – ся, - те, - то, - либо, - нибудь, - таки, - ка. Например: учить-ся, когда-либо, пиши- те.

Префикс, приставка (от лат. praefixus – прикрепленный впереди) - служебная морфема, которая находится перед корнем и выражает словообразовательное и (или) грамматическое значение. Приставка присоединяется не к основе, как суффиксы, а к мотивирующему слову в целом. Присоединение приставки никогда не изменяет части речи мотивирующего (производящего) слова, т. е от глагола образуется только глагол и т. п.: копитьà под -копить.

Суффикс (от лат. suffixus - прикрепленный) - служебная морфема, которая находится после корня и выражает словообразовательное и (или) грамматическое значение: апельсин - апельсин-ов- ый, бежать - бежа-л- а и др. Слово может иметь один, два и даже три суффикса: торфàторф-ян -ойàторф-ян-ист -ыйàторф-ян-ист-ость .

Флексия (от лат. flexio-сгибание) – служебная морфема, которая образует грамматические формы и выражает грамматические значения слов. Флексии имеют только изменяемые части речи: берез-а, берез-ы, берез-ой и т. п. Наречия, деепричастия , слова категории состояния, модальные слова, служебные слова, междометия, звукоподражания флексий не имеют. Флексии могут быть материально выраженными и нулевыми; регулярными и уникальными.

Способы словообразования

Постфиксация - один из аффиксальных способов словообразования, при котором формантом является постфикс: мыться , бодаться , какой -то . Постфиксы присоединяются к целому мотивирующему слову, а не к основе. Поэтому при постфиксации мотивированное слово всегда относится к той же части речи и к тому же словоизменительному классу, что и мотивирующее: купать à купаться, какой à какой-то…

Префиксация - один из аффиксальных способов словообразования, при котором формантом является префикс: прадед , преогромный , переписать , послезавтра . Префиксы присоединяются к целому слову, а не к основе. Поэтому при префиксации мотивированное слово всегда относится к той же части речи и к тому же словоизменительному классу, что и мотивирующее: дед à прадед, огромный à преогромный и т. п.

Префиксально-суффиксальный способ - смешанный способ словообразования, при котором формант состоит из двух морфем: приставки и суффикса. Используется префиксация в сочетании с суффиксацией (материально выраженной или нулевой): море à приморье (при+ мор(е)+ j (е)) , стол à застольный (за+ стол+ н (ый)) , без руки à безрукий (без+ рук(а)+ нулевой суффикс (ий)) ; сила à пересилить (пере - сил(а)+и (ть)) ; стучать à постукивать (по+ стук+ива (ть)) ; новый à по -новому (по+ нов(ый)+ ому).

Префиксально-суффиксально–постфиксальный способ – смешанный способ словообразования, при котором формант состоит из трех морфем: приставки, суффикса и постфикса, например: земля à при -земл-и- ть-ся , луна à при -лун-и -ть-ся и т. п.

Префиксально-постфиксальный способ - смешанный способ словообразования, при котором формант состоит из двух морфем: приставки и постфикса; (префиксация в сочетании с постфиксацией): бежатьà раз -бежать-ся , гулять à на -гулять-ся .

Сложение – способ образования, при котором в качестве мотивирующей (производящей) базы используют основы двух и более слов. Показателем словообразовательного значения мотивированного сложного слова является главное словесное ударение и закрепленный порядок следования частей. Выделяют: 1) чистое сложение (у существительных, прилагательных, глаголов, наречий): плащ-палатка, серо-синий, самоопределиться; 2) сложение +суффиксация: орденоносец, хлебоуборочный, мимоходом; 3) сложение + нулевая суффиксация: зубоскал, голубоглазый, широкоплечий.

Сращение – способ словообразования, при котором компоненты словосочетания «срастаются», сливаются в одно слово. Например: дорогостоящий, крупномолотый, дикорастущий и т. п.

В научной литературе используются и другие термины при определении данного способа - слияние, лексико-синтаксический способ.

Субстантивация – образование имен существительных от прилагательных, причастий, местоимений , числительных путем сокращения их парадигмы, например: непослушный больной , современная операционная , новое победит старое .

Суффиксально-постфиксальный способ - смешанный способ образования, при котором формант состоит из двух морфем: суффикса и постфикса; (суффиксация используется в сочетании с постфиксацией): горд(ый) à горд-и -ть-ся , нужд(а) à нужд-а -ть-ся .

Суффиксация - один из аффиксальных способов словообразования, при котором в состав форманта входит словообразовательный суффикс, например: водить à водитель (суф. води-+ -тель ); вода à водный (суф. вода -+ н -); три à трижды (суф. тр- + –жды ). Суффикс может быть не только материально выраженным, но и нулевым. При нулевой суффиксации (выход , синь , задира , проезжий ) в состав форманта входят нулевой словообразовательный суффикс и морфонологические особенности.

Аббревиация - способ словообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и сокращенных образований. В состав форманта входят: а) произвольное (безразличное к морфемному членению) усечение основ входящих в мотивирующее словосочетание слов (последнее из которых может и не быть сокращено); б) единое основное ударение; в) система флексий в соответствии с отнесением аббревиатуры к одному из типов склонения существительных. Например: МХАТ , вуз , местком , сберкасса , комроты , эсминец . При аббревиации словообразовательное значение - соединительное, как и при чистом сложении. Выделяют следующие типы аббревиации: инициальный тип (звуковой и буквенный), слоговой, смешанный.